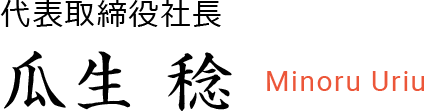

【TNG100KOBE】

- 人生第二章のキャンパスを描く -

Think Next Generation、定年を迎えた、還暦を超えた、仕事を辞めた、

でももっと世の中のいろんなことに挑戦し、アクティブに活動したい!

若者の起業や人生づくりを支援したい!

これまでに培ってきた知見を活かし、社会課題の解決に力を貸したい!

次世代の希望のために考えたい!

そんなKOBEに関係する60代が集まった、ネオシニアのための会員制サードプレイス。

それがTNG100 KOBEです。

若者とのつながりや人間関係の輪を広げながら、あなたのこれまでの知見や経験を活かし、

次世代に希望をつないでいきませんか?

TNGのコミュニティ ~ Z世代との協創

会員活動イメージ

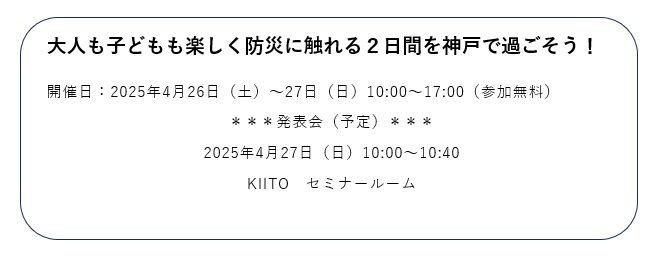

レジリエンスセッション「震災と未来のこうべ博」に出展します!

“防災の未来”をテーマに議論を重ね、

ネオシニアとZ世代がビジネスアイデアを考えました!

その成果を、

「レジリエンスセッション 震災と未来のこうべ博」で

発表します!

防災やTNG活動に興味のあるネオシニア、若者の皆さん、

ぜひお問い合わせください

https://www.kobehaku.city.kobe.lg.jp/

リスキリング

今や国をあげて「リスキリング」の重要性が叫ばれています。長い人生のなかでのリスキリングが、さらに仕事や人生を充実していくことにつながるでしょう。

ただリスキリングの中身は、これまでの仕事やキャリア、人生の目的によって変わっていくはず。

今回は、ベテラン・シニア世代向けの「人生100年時代のリスキリング」を紹介します。

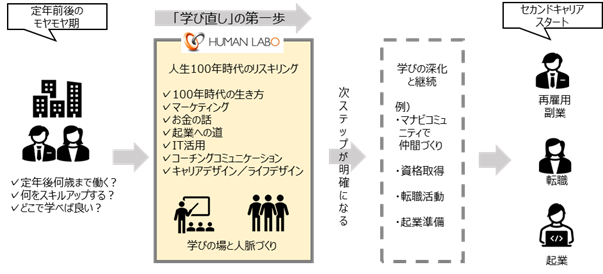

人生100年時代のリスキリング

ー 定年後の人生をデザインする ー

サービス対象者

ベテラン・シニア世代の社員

| 狙い |

ベテラン・シニア社員のスキルアップを通じ、セカンドキャリアをデザインし、意欲・能力を発揮する |

- これまでのキャリアを棚卸し、これからの仕事や生き方について考える

- 時代の変化にあわせたビジネススキルを体系的に学ぶ

- 将来に続く人脈を作り、セカンドキャリアの礎を築く

概要

高齢者雇用安定法の改正により70歳までの就業機会の確保など、働く意欲がある中高年齢者がその能力を十分に発揮できるよう、高年齢者が活躍できる環境の整備が企業に求められています。このベテラン・シニア層の活躍は、慢性的な人手不足の解消による経済社会の活力を維持することにもつながるでしょう。

一方、世の中の変化はすさまじく、求められる知識やスキル、考え方は大きく変化しています。キャリアを積んできたベテラン・シニア世代のスキルがそのまま活かせるかというと、厳しい一面があるのも事実です。 しかし、これまで培ってきた経験をベースに、新たな能力やスキルの開発ができれば、組織の大きな力になることは言うまでもありません。また、ベテラン・シニア社員にとっても、スキルアップを通じてこれまで以上に組織や社会への貢献ができれば、モチベーション高く、やりがいや働きがいを感じて仕事ができる日々を送ることができるでしょう。

弊社のインタビュー調査では、ベテラン・シニア社員の声として、「実務のなかではやってきたが、体系的に知りたい、学びたい」といった声や、教育担当者からは、「後輩や若手指導のアドバイザーとしてのスキルを上げてほしい」「ITについてスキルアップしてほしい」といった声をいただきました。

こうした声を反映させ、ベテラン・シニア社員の方々を対象に、学びの第一歩をまずは踏み出していただく、「人生100年時代のリスキリング」を公開講座として開催します。将来に続く人脈づくりや、将来をじっくり考えていただく時間もあり、ベテラン・シニア社員が組織の中で新たな存在意義を実感し、あるいはセカンドキャリアで力を発揮していただくきっかけとなる場をご提供します。

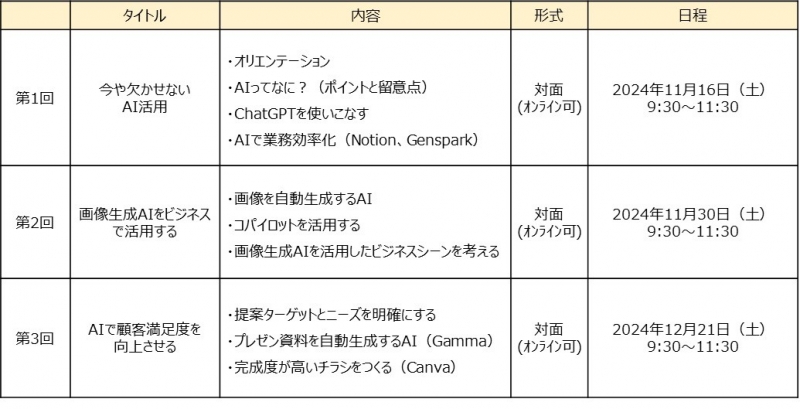

*** 2024年 秋の公開講座について、詳しくはこちらPDFをご覧ください。

講座内容

心理的安全性に関する講演・セミナー

サービス対象者

すべての階層、職種

| 狙い |

組織の状況に応じたオーダーメイドの講演・セミナーサービス。書籍やネット情報では得られないリアルな実践事例をお話しします。 |

- 心理的安全性づくりのリアルを話します 5年を超える心理的安全性実現支援を行ってきた当社。そこで得た心理的安全性づくりの知見は、他では聞くことができない当社のノウハウです。

- 状況や課題に合わせたフルオーダー 「お客様の状況や課題、また聴講される対象に応じた講演・セミナー内容を、フルオーダーで企画します。対面、オンライン、ハイブリッドも全て対応可能です。

概要

「HRカンファレンス2023-春-」満足度上位講演に選出。

講演やセミナーをご検討の方には、ご検討いただく参考資料として、「HRカンファレンス2023-春-」での講演のアーカイブ動画の視聴をご案内いたします。

お気軽にお問合せくださいませ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

弊社の心理的安全性に関するコンテンツ、プログラムは

「日本の人事部」セミナーページでも適宜ご案内しております。

そちらもご覧ください。

▼

心理的安全性診断

サービス対象者

すべての階層、職種

| 狙い |

心理的安全性についての各々の解釈の違いによる「現実とのギャップ」を生じさせず、より具体的に捉え直したうえで心理的安全性の状況を測定、組織(チーム)の心理的安全性の現状を把握できます。 |

- 集合知が発揮できるチームかどうかの測定 心理的安全性がチームにもたらすものは様々にありますが、当社は最も重要なものは「集合知」だと考えています。当社の心理的安全性診断は、その「集合知」を測定します。

- チームの文化・コミュニケーションの分析 チームの心理的安全性は、チームにある文化やコミュニケーションスタイルの影響を強く受けます。文化やコミュニケーションスタイルと心理的安全性との相性を分析します。

概要

<「心理的安全性を測ることは難しい」から生まれた、一味違う心理的安全性診断>

「あなたのチームは心理的安全性が高いと思いますか?」と聞くと、だいたい5割超の方が「とても高い」あるいは「高い」と回答します(当社調べ)。

しかし、これは現実を正確に反映している数字ではありません。

高いと回答した人に深掘りしてヒアリングすると「確かに話を聞いてくれるようではあるけれども、心理的安全性が高いとは少し異なるチームだな」という状況があります。

では、なぜ回答と現実に、そのようなギャップが生じるのか?

それは、心理的安全性があまりにも抽象的な概念であるため、受け取る人によって解釈の違いが生じてしまうからです。

当社の心理的安全性診断は、そのようなギャップを生じさせず、心理的安全性をより具体的に捉え直したうえで、心理的安全性の状況を測定することができる診断です。

*****************************************************

心理的安全性診断に関してご興味のある方は、弊社へお問い合わせください。

弊社の心理的安全性に関するコンテンツ、プログラムは

「日本の人事部」セミナーページでも適宜ご案内しております。

そちらもご覧ください。

▼

個人情報保護方針

株式会社ヒューマンラボ(以下「当社」という)は、個人情報の重要性を認識し、その保護の徹底を図るため、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という)、その他の当社の業務に関連する法令及びガイドライン等を遵守するとともに、以下のとおりプライバシーポリシー(以下「本ポリシー」という)を定め、本ポリシーに従って個人情報を取り扱います。

【個人情報の取り扱いについて】

1. 個人情報

本ポリシーにおいて「個人情報」とは、当社が取得する情報のうち、個人情報保護法第2条に定義される「個人情報」をいいます。

2. 個人情報の取得

当社は、適法かつ公正な手段により、個人情報を取得します。

3.個人情報の利用目的

当社は、当社が取得した個人情報を、以下に定める利用目的の範囲内で利用するものとし、ご本人の同意がある場合又は法令上認められる場合を除き、他の目的で利用しないものとします。

事業活動

①講師派遣型研修

②公開講座

③コンサルティングサービス

④診断・リサーチサービス

⑤アドバイザリーサービス

⑥無料セミナー

⑦その他、人材開発及び組織開発に関わる事業

利用目的

①研修サービスの企画、運営業務

②研修サービスに関するご案内、関連情報の提供

③研修サービスの実施

④コンサルティングサービスの企画、運営業務

⑤コンサルティングサービスに関するご案内、関連情報の提供

⑥コンサルティングサービスの実施

⑦無料セミナーの企画、運営業務

⑧無料セミナーに関するご案内、関連情報の提供

⑨無料セミナーの実施

⑩お問い合わせ等に対する回答

⑪ご請求いただいた資料の送付

⑫その他弊社の事業に付帯・関連する事項の実施

※業務受託で取り扱う個人情報は、当該受託業務遂行のためにのみ利用します。

※個別に利用目的をご通知または公表する場合には、その利用目的による利用とします。

4.個人情報の第三者への提供

当社は、以下のいずれかに該当する場合に限り、個人情報を、第三者に提供することがあります。

・ご本人の同意がある場合

・法令又は裁判所若しくは行政機関の判決、決定若しくは命令等により提供を求められた場合

・人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合

・国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得る当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合

・個人を特定できない統計データその他の提供先において個人を識別することができない状態に加工した上で提供する場合(当社においては個人を識別することができる場合を含みます。)

・個人情報保護法その他の関係する法令で認められる場合

5.個人情報の管理

当社は、関係する法令及びガイドラインを踏まえ、取得した個人情報の正確性を保つとともに、当社が取得した個人情報の漏洩、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じます。また当社は、運営体制の整備並びに当社役員及び従業員の教育その他の措置を通じて、当社が取得した個人情報を適切に管理し、その漏洩、滅失又は毀損を予防するための措置を講じます。

6.外部委託

当社は、当社が取得した個人情報の全部又は一部の取扱いについて、第三者に委託する場合があります。この場合、当社は、委託先においても個人情報の安全管理が図られるよう、委託先に対する適切な監督を行います。

7.個人情報の訂正、利用停止等

当社は、ご本人から、①個人情報の内容が事実でないとの理由により、個人情報保護法の規定に基づきその内容の訂正、追加又は削除を求められた場合、②個人情報があらかじめ公表された利用目的の範囲を超えて取り扱われているとの理由又は個人情報が不当な手段で取得されたとの理由により、個人情報保護法の規定に基づきその利用の停止又は消去を求められた場合には、ご本人からの請求であることを確認の上、個人情報保護法の規定に従い、速やかに必要な措置を講じます。

8.個人情報の開示

当社は、ご本人から、個人情報保護法の規定に基づき個人情報の開示を求められた場合は、ご本人からの請求であることを確認の上、個人情報保護法の規定に従い、速やかに必要な措置を講じます。

9.本ポリシーの変更

当社は、個人情報の取扱いに関する運用状況を適宜見直し、継続的な改善に努めるものとし、必要に応じて、本ポリシーを改定することがあります。改定後の本ポリシーは、当社が管理するウェブサイト上において掲載するものとし、同掲載をもって効力が発生するものといたします。

10.お問合せ窓口

当社における個人情報の取扱いに関するご質問等に関しては下記にご連絡ください。

個人情報相談窓口:株式会社ヒューマンラボ 管理部

Mail:このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

Tel :06-6131-8703

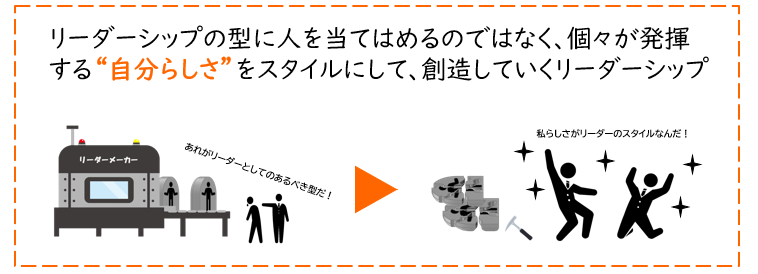

マイスタイル・リーダーシップ

サービス対象者

中堅社員・リーダー・管理職など

| 狙い |

カリスマ・リーダーから「マイスタイル・リーダー」へ。人間性と自分らしさを軸としたリーダーシップ「マイスタイル・リーダーシップ」の開発を支援します。 |

- 独自開発のリーダーシップ開発プログラム これまでのリーダーシップ理論の変遷と最新のリーダーシップ研究をふまえて、当社が開発した新しいリーダーシップの在り方を開発するためのプログラムです。

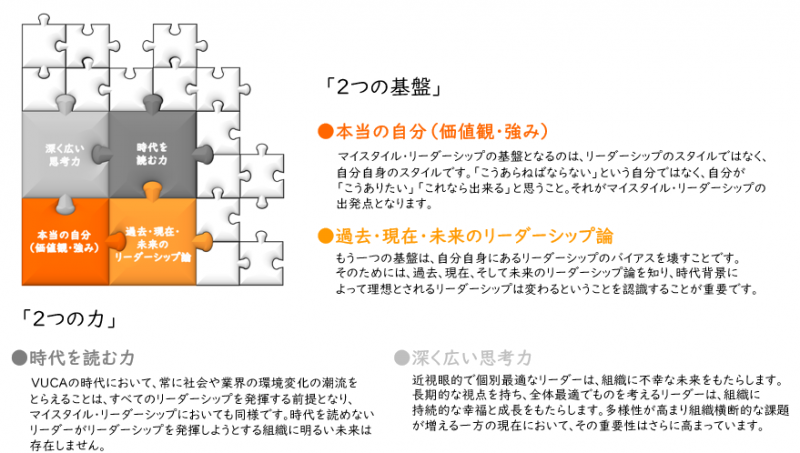

- 「2つの基盤」と「2つの力」の開発 「本当の自分(価値観・強み)」「過去・現在・未来のリーダーシップ論」の『2つの基盤』と、「時代を読む力」「深く広い思考力」の『2つの力』の開発がポイントです。

- 協働と深い思考の両面からアプローチ カリキュラムは、2つの基盤と2つの力の開発に向けて複数のディスカッションを中心に、他者と協働しながら徹底して深く考え、その中から自分らしさを創造していきます。

概要

<マイスタイル・リーダーシップとは>

誰にも正解がわからない時代、これまでの成功体験が通用しない時代に、人を動かす原動力となるのはリーダーシップです。

過去は上位者であることが、マネジメントの条件でしたが、今やリーダーシップなきマネジメントは通用しません。

よく誤解されていますが、リーダーシップは一部のカリスマだけが持ち得る特性ではありません。

長年に渡る研究を経た最新のリーダーシップ理論は、多様なリーダーシップのあり方を認めています。

牽引者としてのリーダーシップもあれば、支援者としてのリーダーシップも存在します。

私たちは、人間性と自分らしさを軸としたリーダーシップ、マイスタイル・リーダーシップを提唱し、

マイスタイル・リーダーシップを開発するためのサービスを提供します。

マイスタイル・リーダーシップを発揮する個々が、他のマイスタイル・リーダーと協働していくことにより、

組織に集合天才が創造されるのです。

<マイスタイル・リーダーシップの開発について>

「2つの基盤」と「2つの力」の開発に向けて、カリキュラムを組み立てます。

個別指導型研修

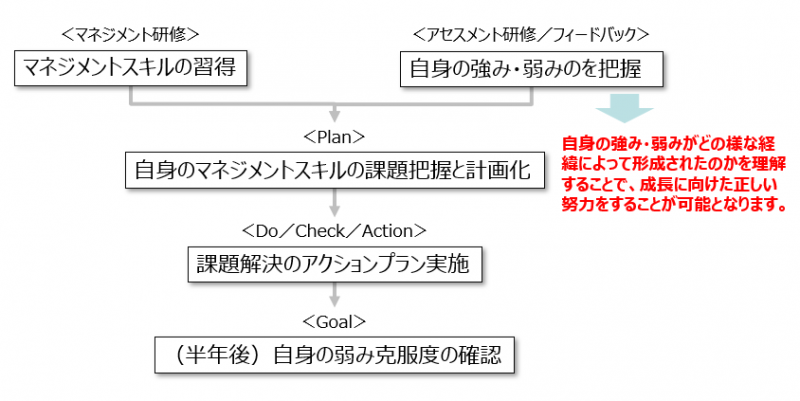

マネジメント力強化プログラム

『個別指導型研修』は「短時間」かつ「少人数」のオンライン研修を、複数回繰り返し実施し、

講師が一人ひとりの「個別具体的な課題への対応」を行うことで、研修転移の実現を可能にする、

新しいプログラムの研修です。

当研修は、この個別指導型研修のプログラムで実施します。

サービス対象者

管理職・リーダーなど

| 狙い |

マネジメント研修とアセスメント研修を組み合わせたプログラムをオンラインで実施、講師が行動への落とし込みまで伴走し、管理職のマネジメント力向上を支援します。 |

- 「個別指導型研修」形式で確実な成果創出 個人あるいは少人数のコンサル形式での研修を複数回行います。進捗フォロー・相談・アドバイスを個人ごと・チームごとにきめ細かく行い、確実な成果創出につなげます。

- 組織ごとにプログラムを最適化 全てオンラインで実施し、組織に合わせ成果の出るコンテンツで組み立てます。それにより、多忙な次期・現マネージャークラスでも、無理なく確実に実施が可能です。

- 成果創出の秘訣はアセスメントと見える化 プログラムではアセスメント研修を行います。点数化・他者と比較・講師から個人個人に対する適切なフィードバックという仕組みが確実なマネジメント力向上へと導きます。

概要

<マネジメント力強化プログラムの構成>

組織やメンバーに合わせ、プログラムのコンテンツは構築します。

基本は、マネジメント研修とアセスメントの組み合わせ。

そして講師が、進捗フォロー・相談・アドバイス、フィードバックを、個人ごと・チームごとにきめ細かく行い、確実な成果創出につなげます。

<フロー(例)>

1.マネジメント研修

↓

2.1回目アセスメント研修

↓

3.1回目アセスメント結果フィードバック ⇒ テーマ設定

↓

4.アクションプランシート作成

↓

5.2回目アセスメント研修

↓

6.2回目アセスメント結果フィードバック

個別指導型研修

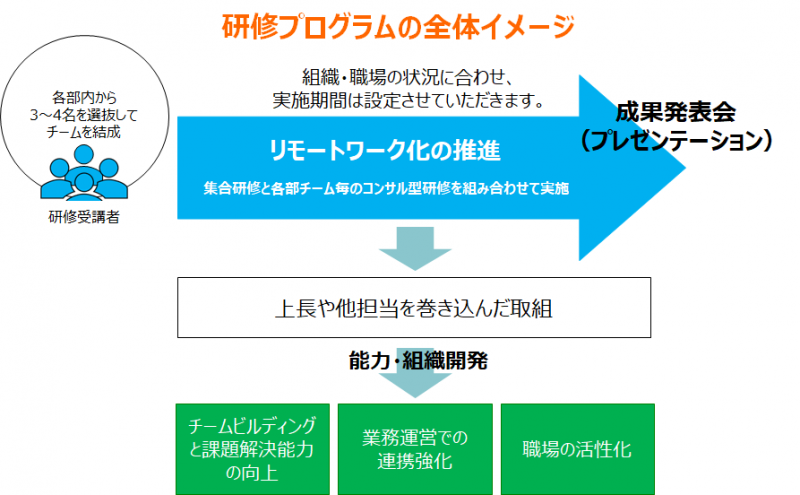

リモートワーク推進プログラム

『個別指導型研修』は「短時間」かつ「少人数」のオンライン研修を、複数回繰り返し実施し、

講師が一人ひとりの「個別具体的な課題への対応」を行うことで、研修転移の実現を可能にする、

新しいプログラムの研修です。

当研修は、この個別指導型研修のプログラムで実施します。

サービス対象者

すべての階層・職種

| 狙い |

プロフェッショナル講師がリモート化計画と業務改善活動をオンラインできめ細かく支援・伴走し、リモートワークの実現を支援します。 |

- 業務改善から講師がきめ細かく支援・伴走 リモートワークを推進するための大前提である業務改善を、経験豊富なプロフェッショナル講師が独自開発のツールを使い、丁寧にサポートします。

- 独自開発分析ツールによる効果的な推進 独自開発の分析ツールが「リモートワーク化の可否」「可能にするための条件」「リモートワーク化した場合の影響」「リモートワーク化の優先順位」の検討を可能にします。

概要

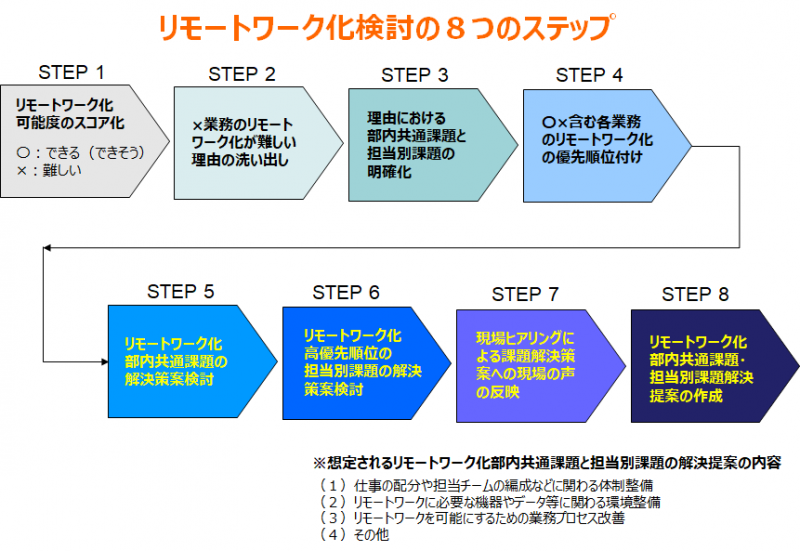

<プログラム全体像>

<プログラムの進め方>

個別指導型研修

実践型DX推進研修プログラム

『個別指導型研修』は「短時間」かつ「少人数」のオンライン研修を、複数回繰り返し実施し、

講師が一人ひとりの「個別具体的な課題への対応」を行うことで、研修転移の実現を可能にする、

新しいプログラムの研修です。

当研修は、この個別指導型研修のプログラムで実施します。

サービス対象者

すべての階層、職種

| 狙い |

徹底した「実践型」プログラムでDXを現場から実現します! オンラインを活用し、講師が伴走する新しいDX推進のかたちです。 |

- 「実践的」に学ぶことで現場にDXを定着 実業務をDX推進の題材とし、ステップを踏んでDXの実践経験を得ます。それが成功体験となり、知識学習では実現できない、地に足のついた確実なDX推進を可能にします。

- 実際の業務をテーマに取り上げDX化する 実業務を題材に取り組む結果、研修終了時には手法のマスターと業務の効率化のダブルの成果が得られます。研修を通じてDXを行う、まさに実務に直結したプログラムです。

概要

<DX推進研修の現状は?>

企業がDXの推進に取り組む目的は、

・顧客に提供できる価値の増大化

・そのことを通じての市場競争力の拡大

・そこにつなげるための業務の効率化と生産性の向上

だと考えられます。

そして、今やDXの推進は経営戦略として最重要な取組みの一つと言えます。

取組みにあたり、多くの企業ではDXをより効率的・効果的に推進すべく、外部機関による講演や研修を実施することが多いようです。

しかし残念ながら、一般的なDXの講演や研修では、どのようなデジタルツールがあり、どんなことができるのか?

といった「知識学習」や、成功している先駆企業の「事例研究」、そしてDXがもたらす事業のイノベーションなどの「美しい未来の可能性の提示」に終始しがちです。

DXが素晴らしいことは分かっても、「我が社の業務に当てはめたとき、何がDXできるのか?」、

「業務レベルのDXを実現するには、具体的には何をすればいいのか?」については、はっきりした答えを得にくいのが現状です。

そのため、DXの必要性を感じながらも、具体的なDX推進には踏み出せない企業の皆様が多いのではないでしょうか。

<確実にDXが推進されるための研修とは?>

では、組織において確実にDXの推進がなされるには、どうすれば良いのでしょうか?

それには、実際の現場で、「業務に即して実践的な」研修が行われることが重要です。

しかしながら一般の研修では、これは簡単ではありません。

なぜなら「実践的」に行うためには、講師による一人ひとり、あるいは個別のチームへの、密度が濃くきめ細かい対応が、成果が出るまでの一定期間連続的に必要であり、そのために多くのコストがかかるからです。

これが、これまでの一般の研修ではクリアできない、難しい問題でした。

<ヒューマンラボの「実践型DX推進研修」は何が違うのか?>

ヒューマンラボの「実践型DX推進研修」では、個別指導型研修の仕組みを活用し、成果の出るまで実践的にプログラムを進めることが可能です。

※ 個別指導型研修 =

「短時間」かつ「少人数」のオンライン研修を、

複数回繰り返し実施し、

講師が一人ひとりの「個別具体的な課題への対応」を行うことで、

研修転移の実現を可能にする、新しいプログラムの研修です。

プログラムでは、実際の現場の業務を題材とし、講師がきめ細かいアドバイス・フォロー・進捗管理を行う手法

=コンサル型研修を複数回実施しながら進めます。

「実際の業務を研修で行う」まさに「実践型」の効果の高い研修と言えます。

また、独自に設計したカリキュラムと、長年の研究のもとに開発されたツールにより、確実に一歩一歩ステップを踏むことが可能です。

ヒューマンラボの「実践型DX推進研修」を通じて、受講者、チームは実際の業務でのDXの成果を実感し、その後の推進と生まれる効果のイメージをはっきりと描くことができるようになります。

研修参加前の「DXって私たちにできるのだろうか? 何か難しそうだ」という思いが、「DXは難しくない。我々はもっと色々DXできる!」の思いへと変わります。そしてその結果、研修に参加した受講者やチームが起点となり、組織全体のDX推進へとつながってゆくのです。

<DX推進以外の効果も・・・!>

数カ月のDX推進期間においては、チームでの活動が中心となります。

また、実践的な活動には、研修非参加メンバーの協力も必要です。そのため、チームの枠を超えた職場全体を巻き込む取組となります。

その結果、

●チームビルディングと課題解決能力の向上

●リーダーシップ・フォロワーシップの開発

●職場活性化

などの副次効果としての能力開発・組織開発も見込まれます。

個別指導型研修

業務改善推進プログラム

『個別指導型研修』は「短時間」かつ「少人数」のオンライン研修を、複数回繰り返し実施し、

講師が一人ひとりの「個別具体的な課題への対応」を行うことで、研修転移の実現を可能にする、

新しいプログラムの研修です。

当研修は、この個別指導型研修のプログラムで実施します。

サービス対象者

すべての階層、職種

| 狙い |

自担当の業務改善をテーマとし、研修で「業務改善の能力開発」「実際の改善」が実現できる! |

- 1000社以上の幅広い業種・職種での実績 1000社以上の幅広い業種・職種で実務を「見える化」し、長年「業務改善・変革」してきた専門コンサルタントの開発による、確かな実績に裏付けされたプログラムです。

- コンサル形式での実施が確実な成果を創出 オンラインを活用し、個人や少人数へ複数回のコンサル型研修を行います。個別の現場での課題に対し、講師がきめ細かく支援・伴走することで、確実な成果創出が実現します。

概要

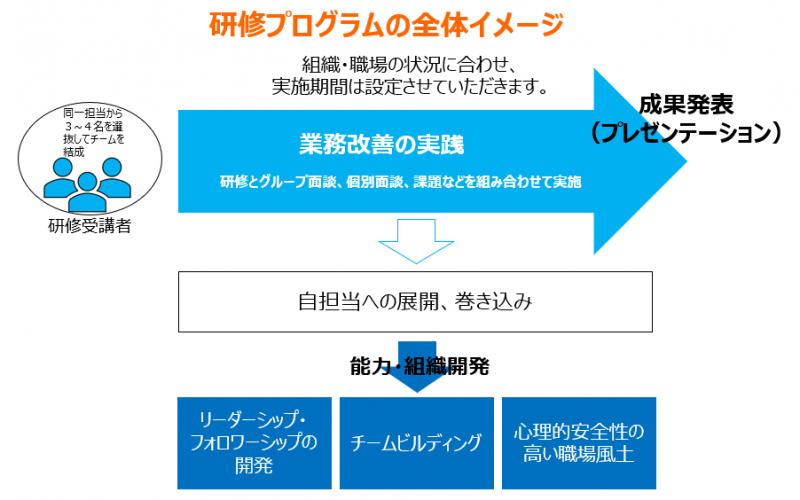

<プログラムの全体像>

<プログラムの進め方>

実施例)

導入研修では、取り組みの目的をきっちり伝え、メンバー全員が共通認識を持つことから始めます。

その上で一人ひとりが大切にしている「仕事の価値観」を発見し、共有し、チームビルディングを行います。

期間中、オンラインを活用し、講師が進捗フォロー・相談・アドバイスを個人ごと・チームごとにきめ細かく行います。

この伴走型の進め方により確実な成果創出へと導きます。

最終月には、講師との個人面談とメールフィードバックにより、リーダー・フォロワーシップ発揮の現状を確認します。

そして、内省を促し、成長と次の課題を確認 、活動を総括し「成果発表会」へとつなげます。

★導入研修:

ここでは、単に業務改善活動の理解をするだけではなく、業務改善活動のパイロットテストを研修内で行うことにより、

研修後に受講者とそのチームが核となって職場内で活動が展開できる状態になることを目指します。

↓

★チーム面談:

講師が活動の進捗と計画を独自開発の確認し、助言し、課題を付与

↓

★個人面談:

リーダーシップ・フォロワーシップ発揮の現状を確認し、助言し、課題を付与

↓

★メールフィードバック:

時点の活動と問題を確認しフィードバック

※組織・職場の状況に合わせ実施期間の設定やカリキュラム設計はさせていただきます。

プログラムの進め方 例

心理的安全性コンテンツシリーズ

サービス対象者

すべての階層、職種

| 狙い |

心理的安全性を高める取り組みに頭を悩ませる企業様に、研修やワークショップをとおして、本質的な心理的安全性を高めることを支援します。 |

- 実践から得られた知見や文化人類学、文化心理学等の知見に基づいた理論がベース 研修やワークショップを通して、お客様の心理的安全性を高めるための支援に長年取り組んできた当社が導き出した、確かな理論に基づいたプログラムです。

- なぜ心理的安全性の実現は困難なのか? 「どうすれば心理的安全性は実現するのか?」一般に言われているのはそのような方法論ですが、なぜ実現は困難なのか?の問いから開発された弊社独自のコンテンツです。

- 体験から始める心理的安全性 私たちの多くは、心理的安全性が実現した状態を知りません。だから、知的に理解するよりもまずは体験してみることが必要です。弊社開発のオリジナルプログラムでそれが実現します。

概要

<心理的安全性の3つの方法>

長年の心理的安全性実現支援をふまえ、当社が提唱している心理的安全性の3つの方法があります。

●心理的安全性を正しく捉える

●一時的なチームでの利用を行う

●チーム全体での体験による動機付けを行う

心理的安全性コンテンツシリーズとは、この3つの方法を促進させることで心理的安全性を高める研修・ワークショップです。

<心理的安全性を正しく捉える>

コンテンツ① 心理的安全性実践講座

【心理的安全性実践講座の課題(進め方)】

◇心理的安全性を正しく捉え、心理的安全性の重要性を認識する。

◇自職場における心理的安全性の阻害要因を分析し、把握する。

◇自職場の心理的安全性を高める実践的かつ効果的な方法(仕組み)を考え、実行する。

◇心理的安全性の効果を体感し、動機付けを高める。

<一時的なチームでの利用を行う>

<チーム全体での体験による動機付けを行う>

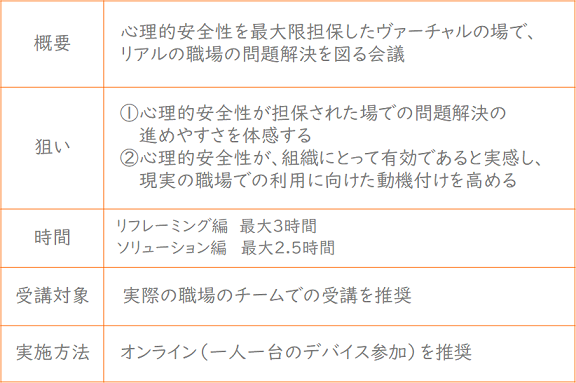

コンテンツ② 心理的安全星会議®

コンテンツ③ 心理的安全星人養成講座

*****************************************************

心理的安全性コンテンツシリーズの詳しい内容は弊社開催セミナーにてご案内しております。

ご興味のある方は、弊社へお問い合わせください。

「日本の人事部」セミナーページでも適宜ご案内しております。

そちらもご覧ください。

https://jinjibu.jp/corporate/humanlabo/

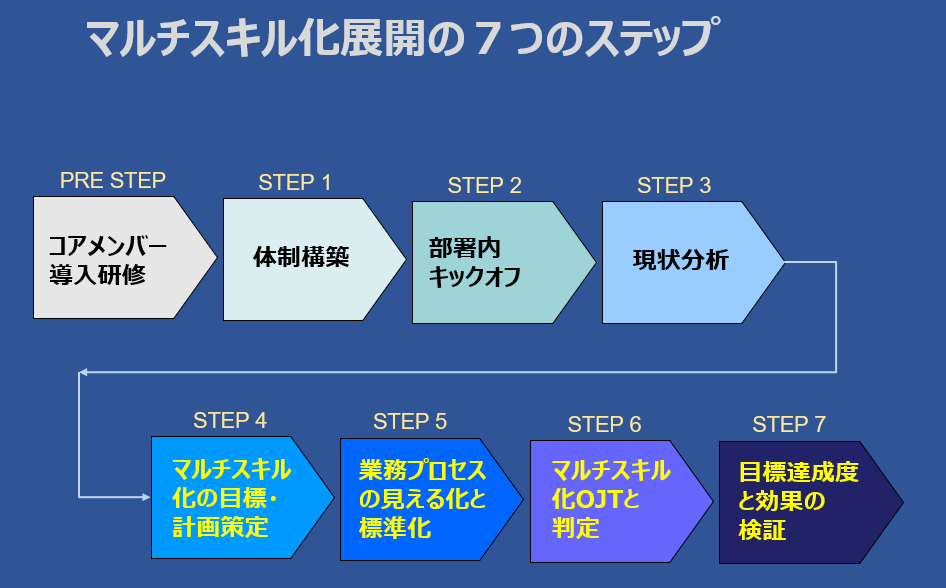

マルチスキル化推進プログラム

サービス対象者

すべての階層、職種

| 狙い |

育児休暇・休業、介護休暇・休業、災害、繁忙期、にも臨機応変に対応できるしなやかで生産性の高いチームを作る! |

- 1000社以上の幅広い業種・職種での実績 1000社以上の幅広い業種・職種で実務を「見える化」し、長年「業務改善・変革」してきた専門コンサルタントの開発による、確かな実績に裏付けされたプログラムです。

- コンサル形式での実施が確実な成果を創出 オンラインを活用し、個人や少人数へ複数回のコンサル型研修を行います。個別の現場での課題に対し、講師がきめ細かく支援・伴走することで、確実な成果創出が実現します。

概要

<マルチスキル化とは?>

電話や窓口での顧客対応や事務処理等を行う職場で自身の業務だけではなく、他者の業務もこなすことのできる状態を実現すること。チームスポーツの世界で言う「複数のポジションをこなすユーティリティープレーヤー」を育て、増やすこと。

こんなお悩みはありませんか?

「誰かが居ないと業務が止まる」

「誰かが休むと業務がわからない」

「育休・介護休暇の申し出があったら現場が混乱するかもしれない」

「年末調整などの繁忙期になると、いつも同じ社員が残業をしている」

「テレワークを導入したものの、常に出社しなくてはならない社員がいる」

「代わりに担当業務を任せる人がおらず、有休がとれない」

これらのお悩みは、実際に多くの人事部門や管理者の方々からお聞きします。そしてこれは、現場の生産性が低いというだけでなく、組織の危機管理の観点からも、大変危険な状態であると言えます。

問題の原因はわかっていても、解決に必要な対応が難しいのが現実・・・

実際に組織で抱えるこれらの問題の解決には、”自身の業務だけではなく、他者の業務もこなすことのできるマルチプレイヤーを育て、増やすこと” つまり、「マルチスキル化」が必要だと考えます。

しかし、各々の職場に存在する長年の慣習や、個人に紐づいている様々な業務を、組織内のメンバーだけで「マルチスキル化」まで着地させることは、大変困難です。

<マルチスキル化における問題点とポイント>

問題1:これまで経験や口伝えで業務が伝承されてきた

対応 ⇒ 業務の「見える化」が必要

問題2:人によってやり方が違い、質とスピードにバラツキがある

対応 ⇒ 業務の「標準化」が必要

問題3:マルチスキル化の具体的な進め方が分からない

対応 ⇒「ツール」と「ステップ」が必要

<「マルチスキル化推進プログラム」のすすめ >

「対応すべきことは明確でも、現場ではなかなか難しい…」

この問題を解決するには、効果の高いマルチスキル化に導く専門の「プログラム」が必要です。

ヒューマンラボでは、幅広い業種・職種で多くの経験と実績を持つ専門コンサルタントにより開発されたプログラムと、洗練された数々のツールを用い、ステップを踏んでマルチスキル化を推進します。

また、オンライン活用によるコンサル型研修プログラム「個別指導型研修」とダブルの仕組みで、個人やチームにきめ細かく伴走していきます。

着実に組織のマルチスキル化の実現を可能にするのが「マルチスキル化推進プログラム」です。

展開ステップ

1on1ミーティング研修

サービス対象者

1on1ミーティングを実施する上司(管理職・リーダーなど)・部下の方

| 狙い |

定石を学び、上司と部下のマインドセットを行います。相互理解による信頼関係の構築、モチベーション向上へと導きます。 |

- 研修・セミナーなど多様な形式に対応可能 1on1ミーティングをテーマに、研修・セミナー・オンラインウェビナー等、お客様のニーズに合わせた形式での実施が可能です。

- 組織・現場に合わせたカリキュラム設計 組織の状況、個々の現場により上司と部下の関係も様々です。1on1ミーティングの定石を踏まえたうえで、お客様のご状況に合わせ適切なカリキュラムをご提供します。

- 上司・部下両方を対象とした研修もご提供 上司も部下も、どちらの関わりも等しく重要であるということを踏まえ、上司と部下がどう関われば効果的な1on1を実現できるのかをテーマとした研修もご提供しています。

概要

お客様のご要望、職場のご状況に合わせ、1日研修、2日研修、対象者上司のみ、上司と部下の両方を対象での実施、など、多様な形での実施が可能です。

カリキュラム例

カリキュラム例1:「1on1ミーティングの王道と定石」セミナー

形式:セミナー

実施時間:1.5時間

<カリキュラム>

■投票調査「1on1、どれぐらいの頻度でやっていますか?」

■投票調査「1回当たりどれくらいの時間やっていますか?」

■投票調査「1on1の開催頻度が少なくなる理由は何ですか?」

■大切なのは「目的意識」と「マインドセット」

・1on1と業務報告面談はどう違う?

・部下の本音が出たら1on1は成功

・信頼関係があれば部下は本音を話してくれる

■投票調査「上司と部下との発言時間の比率はどうですか?」

・自分を見ていてくれない人、話を聴いてくれない人に本音は出せない

・1on1は問題解決の場所ではない、上司が正解に導く必要はない

・上司は部下の状況をよく察知し、その状況に合わせることが大事

■上司としての自分を保つのは「マイスタイルのリーダーシップ」で良い

・目標を共有し、支援し、支援してもらう関係性こそめざすべきもの

■1on1の効果的な実技(デモンストレーション)

・部下の話しやすいこと、話したいことを話してもらうには?

・部下のことをもっと知るには?

・部下の現在の問題意識を知るには?

・もし部下に相談されたら?

■質疑応答(30分)

終了

カリキュラム例2:「上司と部下の関わり方」セミナー

形式:セミナー

実施時間:1.5時間

<カリキュラム>

■投票調査「一定の頻度で実施していますか?」

■投票調査「最初の方と比べて内容は充実してきていますか?」

■投票調査「実施の効果が出てきていると思いますが?」

■1on1ミーティングの目的

・投票調査「1on1ミーティングの目的は次のどれですか?」

・1on1ミーティングを巡る誤解

・必要とされている時代背景

・めざしている効果

■効果創出の条件

・1on1ミーティングがうまくいかないケース

・投票調査「うまくいかなかった理由は何だと思いますか?」

・1on1ミーティングの効果創出までのステップ

■上司の心構え

・よくある上司の悩み

・邪魔をしている自分の思い込みに対処する

・実際のミーティングでのコミュニケーションのコツ

■部下の心構え

・よくある部下の戸惑い

・上司とはチーム、上司は自分のコーチだと思う

・ミーティングから良い結果を引き出すコツ

終了

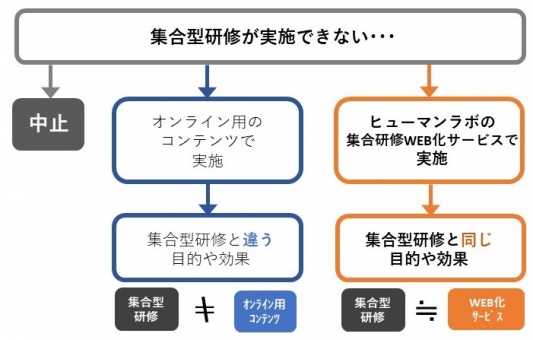

集合型社員研修を、目的や効果を損なわずにWEB研修へと転換できる

集合研修 WEB化サービス

サービス対象者・プログラム

対象者:全社員向け ※対応プログラムはご相談させていただきます

サービスイメージ

概要

新型コロナウイルス(COVID-19)の感染拡大が人材育成の領域にも大きな影響を与えています。

「計画通り実施か? 延期か? あるいは中止か?」

「別の方法、例えばオンライン研修に変更するべきか? その中でも効果的なやり方は何か?」

貴社におかれましても現在計画中の階層別の研修や各種スキルアップの研修など、「集合型社員研修」の実施の是非や方法について頭を悩ませておられる状況でしょう。

ヒューマンラボではそんな企業様の問題を解決するべく「集合研修 WEB化サービス」を提供しています。

貴社が実施について悩んでいる集合型社員研修を、目的や効果を損なわない適切なかたちでWEB研修へと転換するオーダーメイド型WEB研修サービスです。

設立以来、一貫してオーダーメイド研修を提供してきた当社だからこそ実施可能なサービスです。

まずはお気軽にお問い合わせください。

ネット時代でもわざわざ行きたくなる店舗づくり

ネットと共存し、

女性目線の魅力ある店づくりで集客を増やす!

| 研修対象属性 | SCや小売、モデルルーム、ショールームの店長 |

|---|---|

| 実施適正人数 | 12名~16名 |

| 研修概要 | 商品やサービスの約80%以上は女性が選択すると言われています。目利き力の高い女性の目に留まれば商品や売場は、新たな輝きが増してくるのです。 本研修では、女性目線の魅力的な売場作り、商品PR、提案の仕方が習得できます。 また、SNSを活用して自店の情報を発信し、女性がわざわざ行きたくなるリアル店舗作りの方法がわかります。 |

めざすゴール

受講者の受講後の理想的な仕事での行動

・SNSで自店の魅力を発信し、来店につなげている。

・商品知識、見せ方、提案の仕方を研究しネットショッピングにはないリアル店舗ならではの強みを把握し、女性がわざわざ行きたくなる店舗づくりを工夫しつづけている。

その行動実現のために研修で習得すべき能力(知識・技術・態度)

・ネットショッピングの比重が高まりつつある現代消費者の購買行動や価値観の理解

・女性特有の購買心理の理解

・SNSで発信するための魅力的な商品や店舗づくりの演出方法、SNS映えする写真の撮り方のスキル

プログラムフロー

事前課題

| レポート提出 | 自店の商品、ターゲット、強み、課題の整理、各店舗の写真撮影(売場と商品)、イベント・フェア計画書先1か月分(SC、自店単体) |

|---|

オンライン研修カリキュラム

| 時間帯 | 形態 | 分数 | 実施内容 |

|---|---|---|---|

| 0:00~0:50 (50分) |

オリエンテーション | 10 | 研修の目的、ゴール、進め方、ビデオ会議システムの操作説明 |

| レクチャー | 10 | ネットショッピング時代における女性目線のリアル店舗づくり | |

| グループディスカッション | 30 | 自己・自店紹介、自店舗の強みと課題の発表 | |

| 0:50~1:00 | 第1回休憩(10分) | ||

| 1:00~1:50 (50分) |

レクチャー | 10 | 女性が行きたくなる売場づくりの基本(VMD) |

| 個人ワーク | 20 | 現状店舗の改善策検討(主にファサードやVP) | |

| グループワーク | 20 | 各店舗の発表、他メンバーから客観的にアドバイス | |

| 1:50~2:00 | 第2回休憩(10分) | ||

| 2:00~2:50 (50分) |

グループワーク | 10 | つづき |

| 全体共有・講師フィードバック | 25 | 女性目線から見た良い事例、改善ポイントを伝える | |

| レクチャー | 15 | 女性の目を引き、SNS映えする画像の撮り方・事例研究 | |

| 2:50~3:00 | 第3回休憩(10分) | ||

| 3:00~4:00 (60分) |

個人ワーク | 15 | 自店の商品を使ってSNS用画像を撮影 |

| レクチャー | 10 | SNS販促計画表 | |

| 個人ワーク | 20 | SNS販促計画表作成 | |

| まとめ | 15 | 研修全体を振り返り、明日からの実践ポイントを確認 | |

事後課題

| 知識テスト | 女性にとって魅力的な店舗づくりの基本知識 |

|---|---|

| 実践レポートの提出 | 画像の完成度、SNS更新頻度 |

デジタル時代のマーケティング戦略

マーケティングのロジックをもとに自社製品・サービス提供に最適なデジタルコミュニケーション手法を確立する

| 研修対象属性 | BtoC,BtoB企業の企画、開発、営業、販促などの担当者、マーケティング担当者、部下の提案を事業戦略上適合しているか判断する管理職 |

|---|---|

| 実施適正人数 | 12名~16名 |

| 研修概要 | デジタル化に伴って顧客の購買行動が変化しているとともに、マーケティングも大きく変化しつつあります。自社にとって最適なデジタルコミュニケーションツールを選択するには軸となるマーケティング戦略の確立が不可欠です。これからの時代に必要な顧客と価値を共創できる力を身に付けましょう。 |

めざすゴール

受講者の受講後の理想的な仕事での行動

・マーケティングロジックに基づいて、企画、開発、営業、販促戦略の立案を行っている。

・上司や他部署と意思疎通できる資料を作成し、関連部署を巻き込みながら業務を進めている。

・マーケティング戦略の一貫性を意識してデジタルコミュニケーションツールを取捨選択している。

その行動実現のために研修で習得すべき能力(知識・技術・態度)

・知識:マーケティング基礎理論定着とデジタルコミュニケーションの理解

・技術:自社の現状を知り、デジタルマーケティングに基づく新たな戦略立案と戦術選択するスキル

・態度:顧客の価値から考える思考に変容しデジタルコミュニケーションで価値を共創する

プログラムフロー

事前課題

| レポート提出 | 自社の製品・サービス(重点または、新規商品開発しようとしている商材)についてマーケティング戦略シートを作成 |

|---|

オンライン研修カリキュラム

| 時間帯 | 形態 | 分数 | 実施内容 |

|---|---|---|---|

| 0:00~0:50 (50分) |

オリエンテーション | 10 | 研修の目的、ゴール、進め方、ビデオ会議システムの操作説明 |

| グループディスカッション | 30 | 自己紹介、自社製品・サービスのマーケティング戦略シート発表、問題共有 | |

| レクチャー | 10 | デジタル時代の共創マーケティングとカスタマージャーニー | |

| 0:50~1:00 | 第1回休憩(10分) | ||

| 1:00~1:50 (50分) |

個人ワーク | 10 | 自社のターゲットとカスタマージャーニーの改善策立案 |

| グループワーク | 20 | 個人ワーク発表とディスカッション | |

| グループ発表 | 20 | 代表発表、講師からフィードバック | |

| 1:50~2:00 | 第2回休憩(10分) | ||

| 2:00~2:50 (50分) |

レクチャー | 10 | デジタルマーケティング戦術① コンテンツマーケティング(顧客価値の深堀) |

| 個人ワーク | 10 | ターゲットに届くコンテンツ、メッセージの作成 | |

| グループワーク | 20 | 個人ワーク発表とディスカッション | |

| グループ発表 | 10 | 代表発表、講師からフィードバック | |

| 2:50~3:00 | 第3回休憩(10分) | ||

| 3:00~4:00 (60分) |

レクチャー | 10 | デジタルマーケティング戦術② オムニチャネルマーケティング(オンラインとオフライン) |

| 個人ワーク | 10 | 自社でのオムニチャネルマーケティング仮設立案 | |

| グループワーク | 15 | グループ内個人発表、マーケティングの整合性を踏まえたアイデアNO.1を決める | |

| グループ発表 | 10 | 各グループ相互コメント、講師フィードバック | |

| まとめ | 15 | リアルマーケティングとデジタルマーケティングで顧客の推奨を勝ち取る仕組みづくり | |

事後課題

| 知識テスト | デジタル時代に必要な顧客とのコミュニケーション手法についての理解(選択記述式チェックテスト) |

|---|---|

| 実践レポートの提出 | (技術)・企画書に落とし込んで見える化できているか(講師コメントバックで検証) (態度)・具体的で実行可能な計画が立案でき、社内(または客先)でプレゼンできたか?(PDCAサイクルで自己評価と講師コメントバックで検証) |

マーケティング(入門編)

マーケティングとは何か?

マーケティング戦略の基本を実務に生かす考え方がわかる

| 研修対象属性 | 企画・開発・営業・販促などの若手社員、マーケティングの基本から理解したい方、部下の提案を事業戦略上適合しているか判断する管理職 |

|---|---|

| 実施適正人数 | 12名~16名 |

| 研修概要 | どんなお客様にどんな方法で、どんな価値を提供するかを考えることからマーケティングが始まります。マーケティングの仕組みを知ることで、自社の商品やサービスの魅力やお客様が感じる価値について新たな発見を得る機会になります。まずは、マーケティング戦略が成功している身近な企業の事例を分析することでマーケティングの基本を理解し実務に生かしていきましょう。 |

めざすゴール

受講者の受講後の理想的な仕事での行動

・身近な事例から学んだマーケティング思考で日常業務を見直している。

・新規提案や企画が社内で持ち上がった時にマーケティング戦略に基づいた判断や意思決定ができる。

その行動実現のために研修で習得すべき能力(知識・技術・態度)

・知識:マーケティング基礎理論を理解しているか

・技術:ケーススタディを通じてマーケティング分析ができているか

・態度:自社の製品・サービスをテーマに具体的な実践計画が立案されたか

プログラムフロー

事前課題

| レポート提出 | ・マーケティングを学ぶ動機付けと問題意識の整理 ・最近購入した商品・サービスについてカスタマージャーニーシートの作成 ・思わずタップ(クリック)してしまったネット広告の画像、または動画 |

|---|

オンライン研修カリキュラム

| 時間帯 | 形態 | 分数 | 実施内容 |

|---|---|---|---|

| 0:00~0:50 (50分) |

オリエンテーション | 10 | 研修の目的、ゴール、進め方、ビデオ会議システムの操作説明 |

| グループディスカッション | 30 | 自己紹介・事前課題の発表、問題意識の共有 | |

| レクチャー | 10 | マーケティングとは | |

| 0:50~1:00 | 第1回休憩(10分) | ||

| 1:00~1:50 (50分) |

レクチャー | 10 | 顧客視点と顧客価値(お客様の立場に立つ) |

| グループワーク | 20 | ケーススタディ① ディスカッションと分析シートの作成 | |

| グループ発表 | 20 | 代表発表、講師からフィードバック | |

| 1:50~2:00 | 第2回休憩(10分) | ||

| 2:00~2:50 (50分) |

レクチャー | 10 | セグメンテーションとターゲティング(お客様を分類し、ターゲットを絞る) |

| グループワーク | 20 | ケーススタディ②-1 ディスカッションと分析シートの作成 | |

| グループ発表 | 20 | 代表発表、講師からフィードバック | |

| 2:50~3:00 | 第3回休憩(10分) | ||

| 3:00~4:00 (60分) |

レクチャー | 10 | ポジショニング(差別化)と4P(製品、価格、提供場所、販促)でお客様に価値を提供する |

| 個人ワーク | 10 | ケーススタディ②-2 ディスカッションと分析シートの作成 | |

| グループワーク | 15 | グループ内個人発表、相互コメント | |

| グループ発表 | 10 | 各グループ代表発表、講師フィードバック | |

| まとめ | 15 | マーケティング思考を自社の仕事で取り入れるために | |

事後課題

| 知識テスト | マーケティング基礎理論チェックテスト(選択・記述)で検証 |

|---|---|

| 実践レポートの提出 | (技術)・自社の商品・サービスのマーケティングシートで戦略立案されているか(講師コメントバックで検証) (態度)・社内の他部署にも共有もしくは働きかけながら業務を進めているか(PDCAサイクルで自己評価と講師コメントバックで検証) |

傾聴スキル研修

カードワーク(キラリカルタ)を使って

傾聴力を高める

| 研修対象属性 | 学生、社会人全般 |

|---|---|

| 実施適正人数 | 8名~20名 |

| 研修概要 | 傾聴スキルを身に付けることで、相手の話に関心をもって心を傾けて聴くことができます。 傾聴マインドを知ることで、相手が伝えたい話の内側にある感情を汲み取り、相手を深く理解することができます。 |

めざすゴール

受講者の受講後の理想的な仕事での行動

傾聴スキルを活かして、職場でうまくコミュニケーションをとることができる。

同僚や部下の悩みや不安を傾聴することで、メンタル不調を防ぐことができる。

その行動実現のために研修で習得すべき能力(知識・技術・態度)

傾聴の心構えやマインドを知る。

傾聴の技能を身に付ける。

プログラムフロー

事前課題

| レポート提出 | 他者とのコミュニケーション上の課題の整理 |

|---|

オンライン研修カリキュラム

| 時間帯 | 形態 | 分数 | 実施内容 |

|---|---|---|---|

| 0:00~0:50 (50分) |

オリエンテーション | 05 | 研修の目的とゴール・スケジュール・基本操作・ブレイクアウトルームの進め方の説明と確認 |

| レクチャー | 10 | 傾聴とは何か | |

| グループワーク | 30 |

自己紹介、傾聴ワーク① 「ノンバーバルコミュニケーションの必要性を感じるワーク」 |

|

| レクチャー | 05 | ワークの振り返りの共有とフィードバック | |

| 0:50~1:00 | 第1回休憩(10分) | ||

| 1:00~1:50 (50分) |

レクチャー | 10 | 傾聴マインド(共感的理解・無条件の肯定的関心・自己一致)、傾聴姿勢(ノンバーバル) |

| グループワーク | 30 | 傾聴ワーク②「傾聴マインドを理解するワーク」 | |

| 振り返り・フィードバック | 10 | ワークの振り返りの共有とフィードバック | |

| 1:50~2:00 | 第2回休憩(10分) | ||

| 2:00~2:50 (50分) |

レクチャー | 10 | 傾聴の焦点(物事・感情)、傾聴姿勢(バーバル) |

| グループワーク | 30 | 傾聴ワーク③「焦点の当て方による展開の違いを感じるワーク」 | |

| 振り返り | 10 | ワークでの問題点の共有、次のワークでの課題の確認 | |

| 2:50~3:00 | 第3回休憩(10分) | ||

| 3:00~4:00 (60分) |

レクチャー | 05 | 傾聴マインド、傾聴姿勢のまとめ |

| グループワーク | 30 | 傾聴ワーク④「学んだ傾聴マインド・傾聴スキルを活用したワーク」 | |

| 全体ワーク | 15 | 代表ロールプレイング | |

| まとめ | 10 | 本日の研修の振り返り | |

事後課題

| 知識テスト | 身に付けた傾聴の心構えや技法を活かして、仕事や日常生活で傾聴を行っているか? |

|---|---|

| 実践レポートの提出 | 傾聴スキルを活かして、円滑なコミュニケーションをとっているか?(傾聴場面の動画撮影) |

部下育成計画策定コース

場当たり的な部下育成から計画的な部下育成へ

| 研修対象属性 | 部下を持つリーダー、管理者 |

|---|---|

| 実施適正人数 | 12名 |

| 研修概要 | 「意図せずとも人が育った時代」から「工夫しなければ人が育たない時代」へと時代が変わり、部下に対して意図的にチャレンジが出来る場や、部下のやる気を引き出す試み等を行うリーダーへの変革を図ります。「部下を育てる3つの育成コミュニケーション」コースと合わせて受講していただくと効果的です。 |

めざすゴール

受講者の受講後の理想的な仕事での行動

部下と対話が始まる。3カ月の育成目標を統合し、部下がやること、上司がやることを明確にしながら、1カ月ごとに振返り互いに成長の手ごたえを感じる。

その行動実現のために研修で習得すべき能力(知識・技術・態度)

育成計画の考え方と立て方を学び、部下との課題統合対話の進め方を学ぶ。

プログラムフロー

事前課題

| レポート提出 | 育成対象者となる部下を決め、その部下についての情報を整理してくる |

|---|

オンライン研修カリキュラム

| 時間帯 | 形態 | 分数 | 実施内容 |

|---|---|---|---|

| 0:00~0:50 (50分) |

オリエンテーション | 10 | 研修の目的とゴール・スケジュール・基本操作・ブレイクアウトルームの進め方の説明と確認 |

| チームディスカッション | 30 | 進め方の説明、自己紹介、場当たり的育成のメリット・デメリットを討議、各チーム発表 | |

| レクチャー | 10 | 部下育成を計画的に行う必要性を理解する | |

| 0:50~1:00 | 第1回休憩(10分) | ||

| 1:00~1:50 (50分) |

レクチャー | 10 | 育成ターゲットのビジョンを推測する |

| 個人ワーク | 05 | 育成対象者のビジョンを考える | |

| レクチャー | 05 | 目標、到達レベル、スケジュールの考え方 | |

| レクチャー | 10 | 「部下育成計画シート」(3カ月)の作成方法 | |

| 個人ワーク | 20 | 「部下育成計画シート」(3カ月)の作成 | |

| 1:50~2:00 | 第2回休憩(10分) | ||

| 2:00~2:50 (50分) |

代表者発表・質疑応答 | 20 | 代表者1名の発表から、育成計画(3カ月)の立て方のポイントを理解する |

| 個人ワーク | 05 | 「部下育成計画シート」(3カ月)の修正 | |

| レクチャー | 05 | 「部下育成計画シート」(1カ月)の作成方法 | |

| 個人ワーク | 10 | 「部下育成計画シート」(1カ月)の作成 | |

| 代表者発表・質疑応答 | 10 | 代表者1名の発表から、育成計画(1カ月)の立て方のポイントを理解する | |

| 2:50~3:00 | 第3回休憩(10分) | ||

| 3:00~4:00 (60分) |

レクチャー | 10 | 課題統合対話の進め方 |

| 個人ワーク | 05 | 対話の事前準備 | |

| 代表ロールプレイング | 15 | 「部下育成計画シート」(3カ月)を元に、課題統合対話のロールプレイングを行いコメント指導 | |

| ペアワーク | 20 | ペアでロープレ演習 | |

| まとめ | 10 | 本日のまとめ、習動画・質問提出と回答・事後課題の説明 | |

事後課題

| 知識テスト | 部下育成のPDCAサイクルを回すポイントを理解している |

|---|---|

| 実践レポートの提出 | 1カ月後の振返りと次月の計画が作られている |

部下を育てる3つの育成コミュニケーション

3分間の接点で部下との信頼関係を強化する

| 研修対象属性 | 部下を持つリーダー、管理者 |

|---|---|

| 実施適正人数 | 12名 |

| 研修概要 | 限られた時間の中での部下育成のスタンスと3つの育成コミュニケーションの基礎を学び、部下との信頼関係を強化していくことができます。 |

めざすゴール

受講者の受講後の理想的な仕事での行動

部下全員と落ち着いて話をしたいが、現実にはすれ違いも多く時間がない中で、日常のちょっとした場面(職場で近くを通ったとき、すれ違ったとき、目の前を歩いていたとき等)でコミュニケーションを取りながら育成していく行動が起こる。

その行動実現のために研修で習得すべき能力(知識・技術・態度)

部下について2つの時間を取る発想を持つ

①部下についてだけ考える時間を取る(部下について知っておく事柄を作り「働きかける」)

②部下と的を絞った短い会話をする時間を取る(3つの育成コミュニケーションを実施する)

プログラムフロー

事前課題

| レポート提出 | 部下指導上の悩みを整理する |

|---|

| 時間帯 | 形態 | 分数 | 実施内容 |

|---|---|---|---|

| 0:00~0:50 (50分) |

オリエンテーション | 10 | 研修の目的とゴール・スケジュール・基本操作・ブレイクアウトルームの進め方の説明と確認 |

| チームディスカッション | 30 | 進め方の説明、自己紹介、部下育成における悩み・工夫していることを共有、各チーム発表 | |

| レクチャー | 10 | 限られた時間の中で、部下指導をしていくためのスタンスについて理解する | |

| 0:50~1:00 | 第1回休憩(10分) | ||

| 1:00~1:50 (50分) |

レクチャー | 05 | 部下のことについて考える時間を取る |

| 個人ワーク | 05 | 「部下について知る」シートの作成 | |

| グループ共有と講師まとめ | 15 | 部下のことについてどれだけ知っているか、どんなコミュニケーションを取っているかを振返る | |

| レクチャー | 15 | 育成コミュニケーションの基礎①:傾聴のポイント | |

| ペアワークと講師まとめ | 10 | 傾聴ミニロープレ(1分×2回+FB) | |

| 1:50~2:00 | 第2回休憩(10分) | ||

| 2:00~2:50 (50分) |

レクチャー | 10 | 育成コミュニケーションの基礎②:問いかけ |

| 個人ワーク | 10 | 「問いかけ」フレーズの作成 | |

| グループ共有と発表 | 25 | 「問いかけ」フレーズをグループで共有し、活用できるものを発表、講師からフィードバック | |

| 講師まとめ | 05 | 「問いかけ」まとめ | |

| 2:50~3:00 | 第3回休憩(10分) | ||

| 3:00~4:00 (60分) |

レクチャー | 10 | 育成コミュニケーションの基礎③:リフレーミング |

| 個人ワーク | 10 | リフレーミングのフレーズ作成 | |

| グループ共有と発表 | 10 | リフレーミングのフレーズをグループで共有し、活用できるものを発表、講師からフィードバック | |

| ペアワーク | 20 | 日常における問いかけの場面を想定し、3分間のコミュニケーションを実践する | |

| まとめ | 10 | 本日のまとめ、復習動画・質問提出と回答・事後課題の説明 | |

事後課題

| 知識テスト | 部下について知っている事、考えている事は増えているか? |

|---|---|

| 実践レポートの提出 | 傾聴のコツはつかめているか、問いかけ、リフレーミングの言葉は増えているか? |

ビジネスライティング研修

文書を用い、伝えたいことを的確に伝え、

効率的なコミュニケーションをめざす!

| 研修対象属性 | 新入社員~部下を指導するリーダー層 |

|---|---|

| 実施適正人数 | 12名~16名 |

| 研修概要 | デジタル化の世の中になっても、全ては「日本語」で表記されています。社内外への発信も全て日本語で表記されたものです。ビジネスで発信する文書は、その会社と個人の格を表します。 「正しく、わかりやすく、ふさわしい」言葉の使い方を身につけ、効率的に情報を伝え、ビジネスを効果的に進めるツールとしての文書を使いこなしましょう。 |

めざすゴール

受講者の受講後の理想的な仕事での行動

正しく、わかりやすく、ふさわしい日本語での「書く」コミュニケーションがとれるようになる。

基本を知り語彙を増やすことにより、会社の代表としてふさわしい文章を書き、文書・メールを発信することができる。

文書の作成に要する時間を短縮する。

その行動実現のために研修で習得すべき能力(知識・技術・態度)

・正しく、わかりやすく、状況にふさわしい日本語の表現、効果的な伝え方を習得する。

・ビジネス文書の基本的なルールを理解する。

・語彙、表現を習得し、自身の作成する文書に反映する。

プログラムフロー

事前課題

| レポート提出 | 送付状(サンプル、製品等)を作成、封筒のあて名書き |

|---|

オンライン研修カリキュラム

| 時間帯 | 形態 | 分数 | 実施内容 |

|---|---|---|---|

| 0:00~0:50 (50分) |

オリエンテーション | 10 | 研修の目的とゴール、スケジュール、基本操作、ブレイクアウトルームの進め方の説明 |

| チームディスカッション | 15 | 「今までに良くないと思った文章(文書)は?」について話し合う ●グループにわかれ、自己紹介を兼ねて話し合う |

|

| 発表 | 15 | 話し合った結果をグループ毎に発表し、悪文書の特徴を整理する | |

| レクチャー | 10 | わかりやすい文章を書くときに必要なポイントについて、前段の発表の中身を踏まえ説明する | |

| 0:50~1:00 | 第1回休憩(10分) | ||

| 1:00~1:50 (50分) |

レクチャー | 15 | ビジネス文書の基本、種類、文書の特性などを説明する ●投票機能を使い、どのような文書を知っているか、使っているかを聞く |

| レクチャーと個人ワーク1 | 15 | 練習問題を解きながら、「正しい日本語」が書けることを確認する ●講師から受講者に対して練習問題の解答発表を求める |

|

| レクチャーと個人ワーク2 | 20 | 練習問題を解きながら、「わかりやすい日本語」が書けることを確認する ●講師から受講者に対して練習問題の解答発表を求める |

|

| 1:50~2:00 | 第2回休憩(10分) | ||

| 2:00~2:50 (50分) |

レクチャー | 20 | 社外文書と社内文書の違い、基本的な構成を説明する ●事前課題の送付状が、形式にのっとり作成できているか確認する |

| 個人ワークとレクチャー | 20 | ビジネスらしい表現、状況に応じた表現、効果的な伝え方などをワークを通じ学ぶ ●受講者に発表を求め、全体で共有し、語彙、表現を増やしていく |

|

| レクチャー | 10 | その他、手書きをするときの注意事項等、一般的な注意点を知る(あて名書きについても回答) | |

| 2:50~3:00 | 第3回休憩(10分) | ||

| 3:00~4:00 (60分) |

レクチャー | 10 | ビジネスメールの基本構成を確認する |

| 個人ワークとレクチャー | 20 | ビジネスメール作成のポイントやわかりやすい件名のつけ方等のワークを行う ●特に件名のつけ方によって印象が変わることを、投票機能を用い他者の回答を見ながら体感する |

|

| チームディスカッション | 20 | 本日の研修を受けての気づき、今後の学びについてグループで共有、各グループで発表 | |

| まとめ | 10 | 本日のまとめ、復習動画・質問提出と回答、事後課題の説明 | |

事後課題

| 知識テスト | ビジネスに必要な表現、ルールを理解しているか? |

|---|---|

| 実践レポートの提出 |

正確でわかりやすく、伝わりやすい文書を書いているか? 文書の作成時間が短縮されたか? |

クレーム応対

二次クレームを引き起こさないための

基本を学ぶ

| 研修対象属性 | 新人~管理職 |

|---|---|

| 実施適正人数 | 12名~20名 |

| 研修概要 | クレームの一次応対者となった時、どのように応対したら良いのか、二次クレームを引き起こさないために押さえるべきポイントは何なのかを学ぶことができます。 |

めざすゴール

受講者の受講後の理想的な仕事での行動

クレームの一次応対者となった場合、「誠意を持って」「相手の身になって」「丁寧且つ親切」に応対できる。

組織を代表して、落ち着いて適切な一次応対ができる。

その行動実現のために研修で習得すべき能力(知識・技術・態度)

・クレームの一次応対者として必要な心構え

・怒りの感情理解

・一次応対者として押さえるべき応対のポイント

・悪質なクレームへの対応

プログラムフロー

事前課題

| レポート提出 | 過去に自身が受けたクレームのケースを整理する |

|---|

オンライン研修カリキュラム

| 時間帯 | 形態 | 分数 | 実施内容 |

|---|---|---|---|

| 0:00~0:50 (50分) |

オリエンテーション | 10 | 研修の目的とゴール・スケジュール・基本操作・ブレイクアウトルームの進め方の説明と確認 |

| グループディスカッション | 30 | 進め方の説明、過去のクレーム応対を振り返って気づいたことの共有、各グループ発表 | |

| レクチャー | 10 | クレーム応対に必要な心構え(怒りの感情について理解する) | |

| 0:50~1:00 | 第1回休憩(10分) | ||

| 1:00~1:50 (50分) |

レクチャー | 05 | 一次応対の基本ステップ STEP1お詫び(部分謝罪) |

| グループディスカッション | 10 | STEP1 お詫び(部分謝罪)をする際にしてはいけないNG対応、各グループ発表 | |

| レクチャー |

10 |

一次応対の基本ステップ STEP2状況の確認(傾聴)、STEP3心情の理解(共感) | |

| グループワーク |

25 |

STEP2・STEP3 傾聴トレーニング | |

| 1:50~2:00 | 第2回休憩(10分) | ||

| 2:00~2:50 (50分) |

レクチャー | 05 | STEP4 事実の確認 |

| 個人ワーク | 05 | 過去の事例を使って、事実を確認する | |

| レクチャー | 10 | STEP5 解決策の提示、STEP6お詫びと感謝、知っておくと便利な「3変法」 | |

| グループディスカッション | 20 | 一次応対の基本ステップを学び気づいたことの共有、各グループ発表 | |

| レクチャー | 10 | 表現の引き出しを増やす、悪質なクレームに対して | |

| 2:50~3:00 | 第3回休憩(10分) | ||

| 3:00~4:00 (60分) |

グループワーク | 30 | クレーム応対ロールプレイング、進め方の説明 |

| 全体発表 | 20 | 代表ペアによるロールプレイング、受講者からのフィードバック、講師からのフィードバック | |

| まとめ | 10 | 本日のサマリーのレクチャー、復習動画・質問提出と回答・事後課題の説明 | |

事後課題

| 知識テスト | クレームの一次応対者に必要な心構えと応対の基本の流れを理解しているか? |

|---|---|

| 実践レポートの提出 | クレーム発生時、逃げずに落ち着いて応対できているか? |

アサーティブコミュニケーション研修

自分も相手も大切にするコミュニケーションで

より良い人間関係を築く

| 研修対象属性 | 新人~管理職 |

|---|---|

| 実施適正人数 | 12名 |

| 研修概要 | 職場内外でより良い人間関係を構築・維持・発展させるための効果的なアサーティブコミュニケーションについて学びます。 |

めざすゴール

受講者の受講後の理想的な仕事での行動

職場内外でより良い人間関係を構築・維持・発展させることにより、仕事の効率化を図る。

自己主張がしやすくなり、ストレスをためずに仕事ができる。

その行動実現のために研修で習得すべき能力(知識・技術・態度)

・アサーティブコミュニケーションの考え方

・自分のコミュニケーションスタイルを知る

・ビジネスシーンにおける言いづらいこと(依頼・指摘・断る・異なる意見等)を伝える方法を学ぶ

プログラムフロー

事前課題

| レポート提出 | 自身のコミュニケーションについて振り返る |

|---|

オンライン研修カリキュラム

| 時間帯 | 形態 | 分数 | 実施内容 |

|---|---|---|---|

| 0:00~0:50 (50分) |

オリエンテーション | 10 | 研修の目的とゴール・スケジュール・基本操作・ブレイクアウトルームの進め方の説明と確認 |

| グループディスカッション | 30 | 進め方の説明、自身のコミュニケーションを振り返って気づいたことの共有、各グループ発表 | |

| レクチャー | 10 | アサーティブコミュニケーションとは(考え方・活用場面など) | |

| 0:50~1:00 | 第1回休憩(10分) | ||

| 1:00~1:50 (50分) |

レクチャー | 10 | なぜアサーティブになれないのか、誰もが持つアサーション権について |

| グループディスカッション | 20 | ここまでの学びや気づきを振り返って、各グループ発表 | |

| レクチャー | 10 | アサーティブコミュニケーションにおける伝え方 | |

| 個人ワーク | 10 | アサーティブな伝え方を考える | |

| 1:50~2:00 | 第2回休憩(10分) | ||

| 2:00~2:50 (50分) |

グループワーク | 30 | アサーティブな伝え方を考える、各グループ発表 |

| レクチャー | 10 | ノンバーバルコミュニケーションの重要性 | |

| ロールプレイング① | 10 | アサーティブな伝え方で伝えてみる | |

| 2:50~3:00 | 第3回休憩(10分) | ||

| 3:00~4:00 (60分) |

個人ワーク | 10 | ロールプレイング準備 |

| ロールプレイング② | 20 | ロールプレイング、ペアからのフィードバック、振り返り | |

| 全体発表 | 10 | 代表ペアによるロールプレイング、受講者からのフィードバック、講師からのフィードバック | |

| まとめ | 10 | 本日のサマリーのレクチャー、復習動画・質問提出と回答・事後課題の説明 | |

事後課題

| 知識テスト | アサーティブコミュニケーションの考え方を理解しているか? |

|---|---|

| 実践レポートの提出 | 職場の人とアサーティブにコミュニケーションが取れているか? |

テレワークマネジメント

テレワークでチームをつくり、

モチベーションと生産性を上げる!

| 研修対象属性 | 部下やメンバーを持つチームリーダー、管理職 |

|---|---|

| 実施適正人数 | 12名~16名 |

| 研修概要 | チームのテレワークを成功に導く原則、具体的なマネジメント手法を学ぶことができます。管理職・チームリーダーとして明日から効果的なテレワークマネジメントが実践できるようになります。 |

めざすゴール

受講者の受講後の理想的な仕事での行動

定期的にかつ必要時にタイムリーに、チームへの働きかけと個人への働きかけを行う。

各人の業務の見える化を行い、計画と進捗と成果を確認し、チームで共有し、問題を抽出する。

問題解決を個人毎に、必要時にはチーム全体で解決するように、サポートし促す。

その行動実現のために研修で習得すべき能力(知識・技術・態度)

原則と方針を明確に持って、チームビルディング・モチベーション向上・生産性向上のための コミュニケーションや業務の見える化・問題発見・問題改善を促進することができる。

プログラムフロー

事前課題

| レポート提出 | 自チームのテレワーク状況とマネジメント上の問題の整理。自身の向こう2週間のタスクリストの作成 |

|---|

オンライン研修カリキュラム

| 時間帯 | 形態 | 分数 | 実施内容 |

|---|---|---|---|

| 0:00~0:50 (50分) |

オリエンテーション | 10 | 研修の目的とゴール・スケジュール・基本操作・ブレイクアウトルームの進め方の説明と確認 |

| チームディスカッション | 30 | 進め方の説明、自己紹介、チームのテレワークの状況とマネジメント上の問題共有、各チーム発表 | |

| レクチャー | 10 | 生産性の高いチームを作るテレワークマネジメントの環境と全体像 | |

| 0:50~1:00 | 第1回休憩(10分) | ||

| 1:00~1:50 (50分) |

レクチャー | 10 | テレワークマネジメントの原則1:チームと個人のタスクマネジメント |

| 個人ワーク | 20 | タスクインベントリーシートとタスクプランニングシートの作成 | |

| 個人発表と講師フィードバック | 20 | タスクプランニングシートの個人発表2名と講師からのフィードバック | |

| 1:50~2:00 | 第2回休憩(10分) | ||

| 2:00~2:50 (50分) |

レクチャー | 10 | テレワークマネジメントの原則2:タイムバジェットマネジメント |

| 個人ワーク | 20 | タイムバジェッティングシートの作成 | |

| チームディスカッション | 20 | タイムバジェッティングシートの個人発表2名と講師からのフィードバック | |

| 2:50~3:00 | 第3回休憩(10分) | ||

| 3:00~4:00 (60分) |

レクチャー | 10 | テレワークマネジメントの原則3:コミュニケーションフォーメーション |

| 個人ワーク | 10 | 自身の現在のテレワークマネジメントの問題と今後取り組むべき課題 | |

| チームディスカッション | 30 | 個人ワークの共有と本日の研修で得たものと今後の実践方針、各チーム発表 | |

| まとめ | 10 | 本日のサマリーのレクチャー、復習動画・質問提出と回答・事後課題の説明 | |

事後課題

| 知識テスト | テレワークマネジメントの原則と手法を理解しているか? |

|---|---|

| 実践レポートの提出 | テレワークマネジメントのツールをマスターしたか? 具体的な実践計画が立案されたか? |

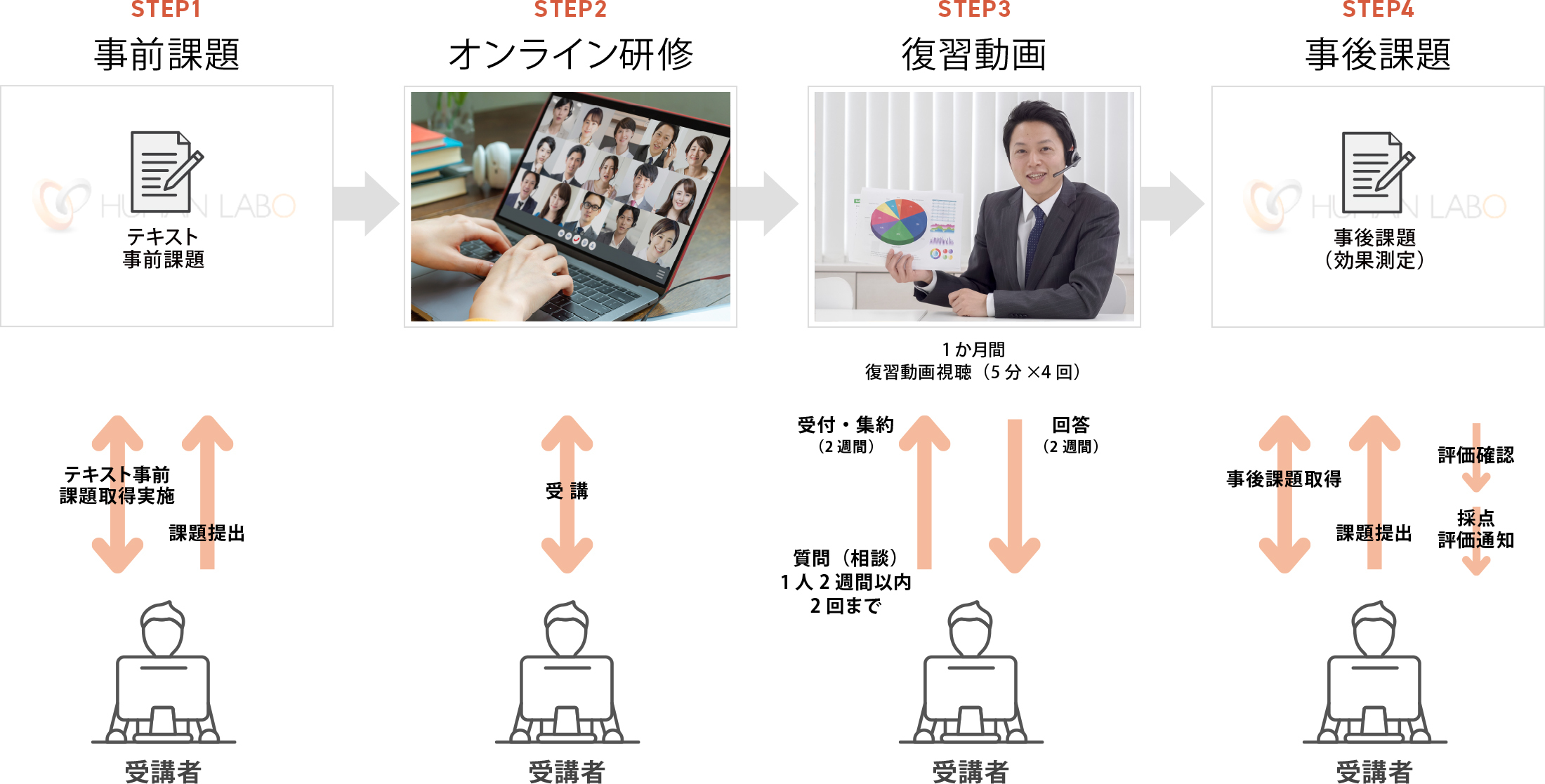

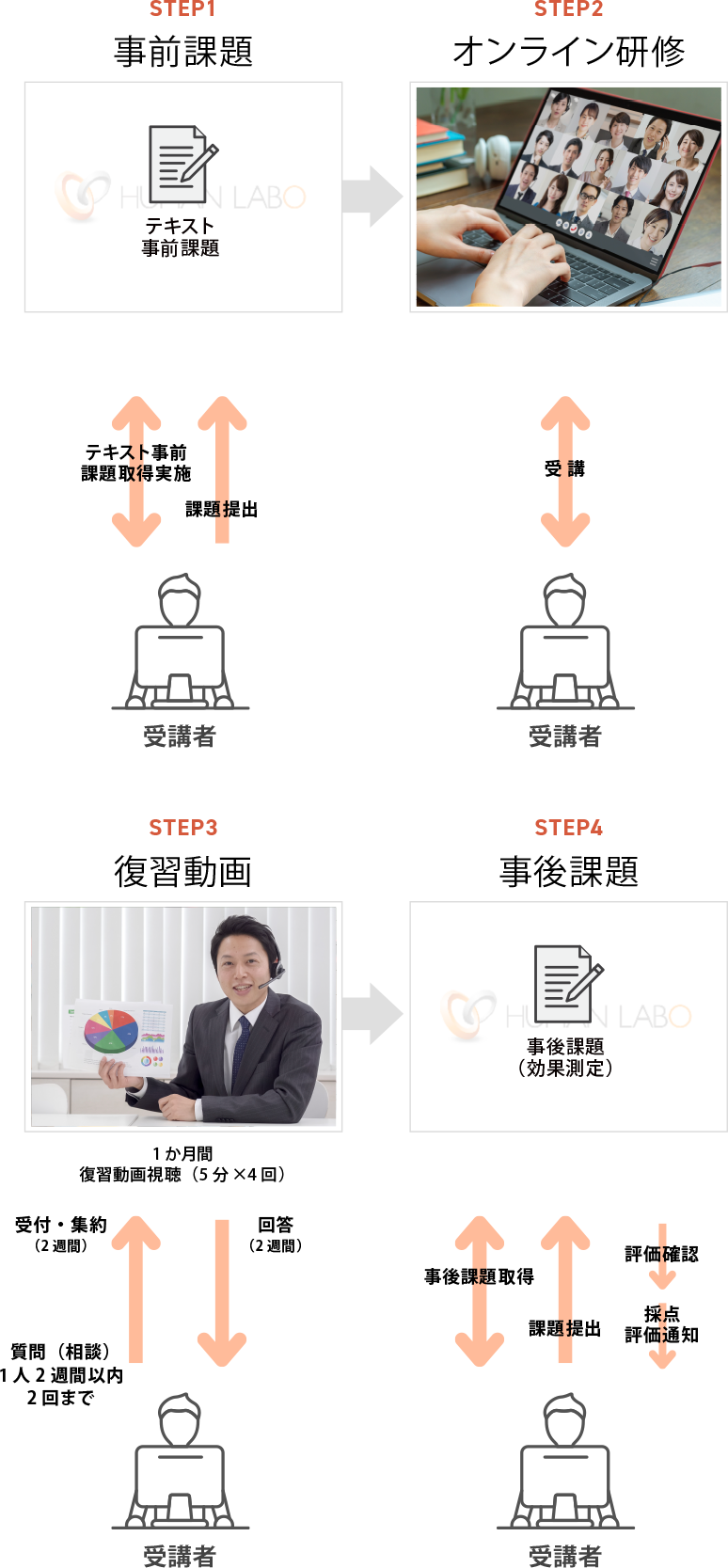

プレミアムオンラインコースについて

これまでの研修を「(集まれないから)オンラインに変更した」だけではない、

「オンラインだからこそ、もっと効果的にできる。どの研修よりももっとも身に付く」を追求した研修コースです。

校舎がないにもかかわらず世界中から2万人以上の受験者が集まり、ハーバードやスタンフォードを辞退して進学を希望する学生たちがいるという「ミネルバ大学 」。そこでは授業すべてがオンラインですが、オンラインだからこその特性を活かし、アクティブ(受講者主体)で質が高く効率的な学習を実現し、社会で評価の高い人材を輩出しているそうです(※)。

つまり「オンライン=(リアルな集合研修よりも)効果が低い」は、思い込みであることが証明されていると言えます。

※『世界のエリートが今一番入りたい大学ミネルバ』山本秀樹著2018年による

何が効果の高い研修を実現するのか?

どうしたら成人学習の本来の目的である「仕事で実際に使えるようになる」結果につなぐことができるのか?

それは、

- オンラインだからこそ実現できる“ムダ時間の排除”と‟高度な集中力”

- オンラインだからこそ保証できる“立場やポジションに関係なく、自分の意見を話せる雰囲気”

- オンラインだからこそ初めて「見える化」され得られる“自分の表情・行動・姿勢の自己認識”

- オンラインだからこそ研修後にアクセスし、“繰り返し復習し理解を深められるマイクロラーニング教材”

であり

- これらオンラインのメリットを最大限に引き出す、“事前課題とディスカッション中心のカリキュラムの設計”

- 加えて研修終了時点ではなく、一定期間たった後で実施し学習内容の定着度をテストする“事後課題”

- 受講後に不明な点は、“講師に質問ができ、講師から回答を得られる仕組み”

だと言えます。

いわゆる「反転学習」と「オンライン研修のメリット」、「研修後の仕組み」の組合わせ(ブレンド)によって、

「もっと効果的にできる。受講者が能動的に参加できる。どの研修よりももっとも身に付く」

プレミアム(特別)な研修を実現します。

研修の流れと仕組みを図解すると次のようになります。

プレミアムオンラインコースの流れと仕組み

研修コースラインナップ

研修コースのラインナップです。ご興味のある研修をクリックして研修内容をご確認ください。

クリックしても開かない研修コースのページはただいま準備中ですので、お問い合わせください。

-

ヒューマンスキル

組織風土変革 人間力変革 インクルージョンマネジメント ダイバーシティマネジメント タレントマネジメント 女性活躍リーダーシップ マイスタイル・リーダーシップ チェンジ・リーダーシップ サーバント・リーダーシップ 状況対応型リーダーシップ ハラスメントマネジメント メンタルヘルスマネジメント モチベーションマネジメント アクションラーニング システムコーチング コーチング:ワントゥワン 部下育成計画策定 部下育成コミュニケーション OJT ティーチング ノンバイオレントコミュニケーション アンガーマネジメント アサーティブコミュニケーション 承認力 質問力 傾聴力 キャリアデザイン ジョブクラフティング セルフコーチング ポジティブシンキング レリジエンス フォロワーシップ チームビルディング 強み・弱み・才能 価値観発見と理解 ビジネスマナー ビジネス・マインドセット -

テクニカルスキル

テレワークマネジメント コンプライアンスマネジメント リスクマネジメント CRM CSマネジメント プロジェクトマネジメント タイムマネジメント:チーム編 タスクマネジメント:チーム編 ミーティングマネジメント ファシリテーション 人事考課 目標管理 目標(KPI)設定 アカウンティング:管理会計 アカウンティング:財務会計 アカウンティング:全般 調査・分析 交渉力 クレーム応対 ロジカルコミュニケーション プレゼンテーション:人を動かす プレゼンテーション:スライド作成 プレゼンテーション:デリバリー 企画書作成 タイムマネジメント:個人編 タスクマネジメント:個人編 仕事の受け方・報連相 ビジネス文書ライティング パワーポイント エクセル ワード コンプライアンス:一般 情報セキュリティ ビジネスプロセス・ビジネスモデル 体験学習力(GPDCA) 社会人基礎力:前に踏み出す力 社会人基礎力:考え抜く力 社会人基礎力:チームで働く力 -

コンセプチュアルスキル

組織変革 事業変革 イノベーティブシンキング パーパス・ビジョン策定 ミッション・バリュー策定 行動規範策定 ブランディング 戦略策定 中期経営計画策定 事業計画策定 商品サービス開発 ネット時代のリアル店舗づくり デジタルマーケティング戦略 マーケティング入門 意思決定力 業務革新 業務改善 システムシンキング クリティカルシンキング ロジカルシンキング 課題解決力 見える化 問題発見力

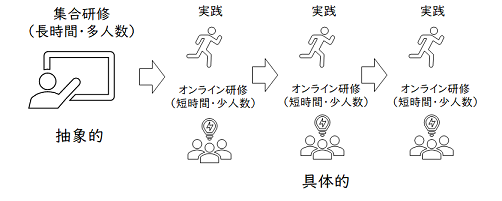

期待する「研修転移」の実現が可能になる新しいプログラム

ーオンラインで実現したコンサル形式の研修のかたちー

個別指導型研修

サービス対象者・プログラム

対象者:全社員向け ※対応プログラムはご相談させていただきます

サービスイメージ

概要

「個別指導型研修」とは? ~個別指導型研修開発の背景~

研修でより高い成果を実現するには、「研修での抽象的な学び」をいかに「現場での具体的な活用」に結びつけるか=いかに”研修転移“が起きる仕組みを作れるか?が命題です。

転移が起きるためには、

●期待する転移について明確な目標を設定する

●その達成度を測定する仕組みを設計する

●期待する転移の実現が可能になる、カリキュラム・プログラムを用意する

必要があります。

しかしながら、これまでのリアルな集合型研修では、コスト面での制約が大きく、期待する転移が起きるプログラムでの実施、つまり“一人ひとりに合った研修”の実現は大変困難でした。

<これまでの研修では・・・>

・アクションプラン作成、実行

⇒ フォローアップに限界がある

どこまで取り組むかは受講者しだい

・フォロー研修

⇒ リフレッシャー効果はある(思い出させることはできる)

抽象度の高い研修を繰り返すだけになりがち

・上司の巻き込み

⇒ 上司がどこまで時間をかけられるかに左右される

上司の部下に対する学習支援力に左右される

・人事担当の働きかけ

⇒ フォローアップ・サポートに限界がある

「ペースメーカー」になれても、その先は本人の問題

<コロナ禍で見えてきた研修転移の起こし方>

コロナ禍で研修でのオンライン活用が進んだことにより、このコスト面での制約を解決することが可能となりました。

そこで開発されたのが、研修の新しいかたち『個別指導型研修』です。

『個別指導型研修』は「短時間」かつ「少人数」のオンライン研修を、複数回繰り返し実施し、講師が一人ひとりの「個別具体的な課題への対応」を行うことで、研修転移の実現を可能にする、新しいプログラムの研修です。

<個別指導型研修のポイントは?>

ポイント① オンラインによる実施コストの大幅削減

従来一人ひとりに合った研修の実施には高いコストが発生していました。

オンラインが可能にする「複数拠点同時・複数回参加」の実現が、

このコストを大幅に引き下げます。

ポイント② 複数回・コンサル形式での研修実施

個人あるいは少人数のコンサル形式での研修を複数回行います。

進捗フォロー・相談・アドバイスを個人ごと・チームごとにきめ細かく行い、

確実な成果創出につなげます。

ポイント③ 講師は講師ではなくコーチへ

1講師対多数ではフォーカスできない個別の具体的課題に対応。

講師がコーチになり、支援・伴走することで成果につながり、

成功体験を得ることが受講生の自信となります。

ホールシステム・アプローチ

サービス対象者

全社員 ※プログラムによる

| 狙い |

価値観や強み、資源を基盤にした自律協働型組織の構築。 価値観や強み、資源を基盤にした自律協働型人材の育成。 |

概要

一般的な組織活性化は、問題解決型のアプローチ「もっと成果を上げるためには、何が問題なのか」で行われます。あるべき姿と現状のギャップを問題と捉えて解決していく、論理的なギャップアプローチです。しかしながら、それは組織や人を製品の品質改善と同じように捉えるアプローチであるため、組織や人の論理性や合理性だけでは動かせない問題を解決することはできません。

そこで注目されているのが、組織や個人の資源、あるいは強みに目を向けて、それらを最大限に活用し、組織と人を活性化させるポジティブ・アプローチであるホールシステム・アプローチ手法です。「もっと成果を上げるためには、何が問題なのか」ではなく、「成果を上げるために、我々が持っている力や強みは何か」という視点で組織と人を活性化させていきます。

プログラム事例

(以下は、ホールシステム・アプローチ手法を導入し実施した研修事例です)

◆メーカー 『ミッションワークショップ』

新たな組織のミッションづくりに、ホールシステム・アプローチ手法を活用。組織の価値観や強み、資源は何かを捉え、それをどう活かしていくかという視点で、新たなミッションを策定しました。

◆不動産 『キャリアデザイン研修』

個々人の価値観や強み、資源をもとに、将来どうなりたいかという自律的なキャリアを描くために、ホールシステム・アプローチ手法を使ったキャリアデザイン研修を実施しました。

MBO(目標管理)機能強化研修

① ≪管理職のためのMBO研修≫

サービス対象者

評価者、管理職

| 狙い |

組織として目標管理システムを機能させ、適切な目標を設定し、PDCAを着実に回すことで、個人成果と組織成果を高める。 |

概要(評価者、管理職)

MBO(目標管理)は重要なマネジメントツールであり、現場の管理職の運用が、業績の向上や組織成果のカギを握ります。また、部下との良い関係づくりにおいても欠かせないしくみです。管理職として、このMBOの考え方としくみを正しく理解し、方針のブレイクダウン、部下の目標設定、進捗管理、評価、フィードバックと軌道修正までを、部下とどう関わり、進めていけばよいかを理解し、実践できるようになります。

カリキュラム(2日コース)

-

1日目

■オリエンテーション

■MBOは最強のマネジメントツール

■経営バックボーン

■個人と組織のPDCA

■目標マトリクスで目標をブレイクダウンする

■目標設定対話 -

2日目

■進捗管理の進め方

■問題を解決する

■公平な評価のポイント

■評価をフィードバックする

■部下の中長期的キャリア形成を支援する

※研修は、会社の目標管理制度や会社指定のフォーマットを使いながら、実践的な演習中心に進めます。

② ≪社員のためのMBO研修≫

サービス対象者

被評価者、一般社員

| 狙い |

組織として目標管理システムを機能させ、適切な目標を設定し、PDCAを着実に回すことで、個人成果と組織成果を高める。 |

概要(被評価者、一般社員)

MBO(目標管理)は、目標の達成、自己成長、組織成果の向上を実現する重要なマネジメントツールです。また、上司と部下の良好な関係づくりにおいても欠かせないしくみです。かしながら、その本質を十分理解されず、形式的な運用に留まり、期待する成果が出せていない状況もありがちです。MBOの主体者として、このMBOの考え方としくみを正しく理解し、期間内における目標設定の仕方、進捗管理の進め方や上司とのコミュニケーションのとり方など、どのように考え、進めていけばよいかを考え、実践につなげます。

カリキュラム(1日コース)

-

1日目

■オリエンテーション

■MBOの本質

■3つの観点から目標を設定する

■上司へのプレゼンテーション

■目標達成は Will Powe × Way Power

■問題を解決する

■MBOを自己成長のツールにする

※研修は、会社の目標管理制度や会社指定のフォーマットを使いながら、実践的な演習中心に進めます。

チェンジリーダーシップ研修

サービス対象者

ライン長、管理職

| 狙い |

自らも変革を遂げながら、部下や部下集団へのリーダーシップを強化し、人と組織の変革をおこす。 |

概要

市場環境、顧客環境、社内状況など、企業を取り巻く環境が大きく変化するなか、まずは管理職自身が考え方や行動を変革していくことが求められます。この研修では、リーダーとして職場のビジョンを示し、リーダー自らが変革を遂げながら、部下と部下集団のやる気や主体性を高める人材育成を進め、新たな価値を創造できるチェンジリーダーへの成長を促します。

カリキュラム(2日コース + フォロー1日)

-

1日目

■オリエンテーション

■チェンジリーダーとは

■ケーススタディ「チェンジリーダーの特徴」

■モチベーションとリーダーシップスタイル

■部下とビジョンを共有する

■職場風土改革のポイント

■4つの戦略思考 -

2日目

■問題解決

■自律協働の部下を育成するために

■部下を動機づけ、やる気にさせる指導対話

■職場ビジョンと変革のための計画書づくり

ジョブクラフティング

サービス対象者

すべての階層、職種

| 狙い |

「組織の理念と自分の仕事の統合を図り、仕事のやりがい、働き甲斐を創る」 |

- これまでの自分の仕事を見直す。

- 組織の理念を再認識し、自分の仕事に落とし込む。

- ステークホルダーのニーズと自分の強みから、仕事を再構築する。

- 自分の仕事の意味を考え、これまで以上に仕事のやりがいや働きがいを見出す。

概要

上司や人事から与えられた職務や前任者から引き継いだ仕事は、必ずしも本人の強み・経験・専門性を活かせるものではないため、意欲が低下することが多く見られます。

そこで開発されたこの手法は、周りの期待を明確に理解し、自分の強み・経験・専門性をベースとして職務を再設計または再定義することで、「仕事を自分流につくりかえる」ことを狙いとしたワークです。その結果、生産性やモチベーションが上がることが期待できます。

カリキュラム(一部)

■オリエンテーション

■自分の仕事を考える

■人のやる気を引き出す「ジョブクラフティング」

■組織の理念と職場のミッション

■ジョブクラフティング演習

■自分の仕事を再定義する

■My Jobに向けて第一歩行動計画書作成

■まとめ

ポジティブ組織診断

企業業績と社員のやりがいを両立した「ポジティブ組織」に向けての弊社独自の診断・分析をおこない、今後の対策を提案いたします。

| 狙い |

高い業績と社員のやりがい、働きがいを両立できる「ポジティブ組織」をつくるために、組織の現状を明らかにします。 |

「ポジティブ組織」とは

|

1

|

企業がwell-being(ウェルビーイング:組織と個人が心身ともに充実し、幸福を感じ、よく社会に適合している)状態にあること |

|

2

|

企業の業績と、社員の成長、社員の幸福度が同時に高い組織 |

|

3

|

働く一人ひとりがやりがいや働き甲斐をもって高い目標に挑戦する組織 |

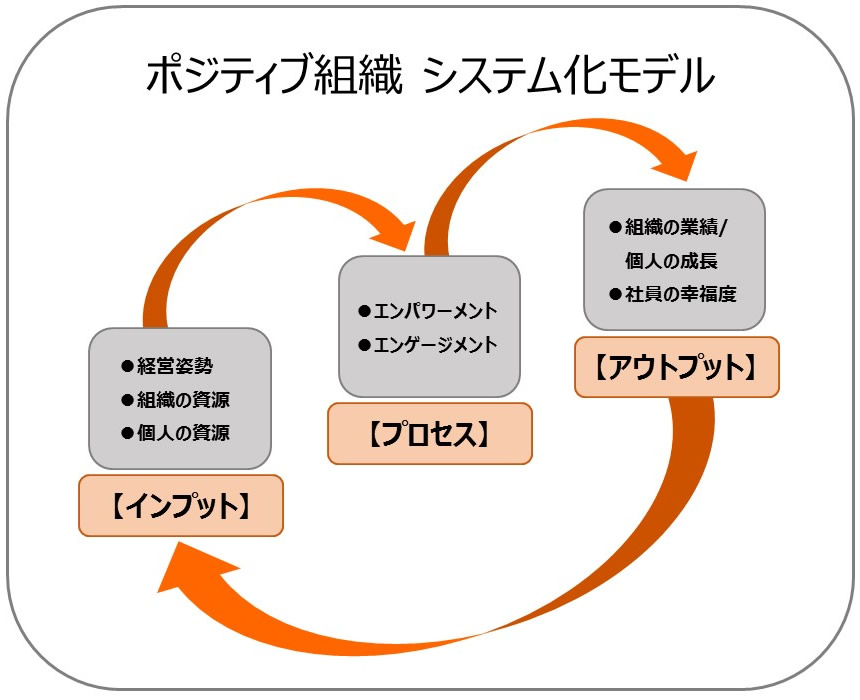

概要

|

1.選択式回答による「数値化」

3つの要素で「ポジティブ組織」へのアプローチを明確にします。 |

|

高い業績と社員のやりがい、働き甲斐を両立できる「ポジティブ組織」をつくるために、7つの診断項目(「経営姿勢」「組織の資源」「個人の資源」「エンパワーメント」「エンゲージメント」「業績/成長」「幸福度」)に対する経営幹部・管理職・一般社員の認識の度合いを数値化し、どのようなものが業績や、社員のやりがいに影響を及ぼしているのかを明確にします。

えてして組織のトップには正しい情報はあがってこないものです。この調査・診断では、トップが最も求める社員の生の情報が入りやすく、しかも業績向上や社員の幸福感に最も強い影響を及ぼす社員のエンゲージメントを高める要素の状況を明らかにします。したがって、改革や改善の手をすぐ打てる内容になっています。

診断プロセス

|

■ポジティブ組織をつくる7モデル、「経営姿勢」「組織の資源」「個人の資源」「エンパワーメント」「エンゲージメント」「業績/成長」「幸福度」に対しての設問を、経営幹部・管理職・一般社員に対してそれぞれWEBアンケートにて回答いただきます。 ■同時にコンサルタントが「部門別」「階層別」「職種別」で、社員に対するヒアリング調査を行います。 |

|

■アンケートの集計分析、およびヒアリング分析をもとに、総合診断を行います。 |

|

■診断結果にもとづき、診断報告書および「ポジティブ組織」をつくるための今後の手立てをご提示させていただきます。 |

女性社員のための輝きプログラム

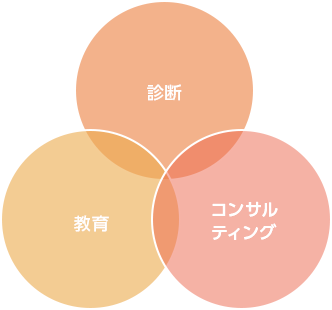

女性が輝く組織を目指した診断・教育・コンサルティングプログラム

サービス対象者

女性社員(入社3年目ぐらい~リーダー職前までの若手、リーダー職、管理職など)

女性社員を部下に持つ管理職

| 狙い |

「一人ひとりの可能性を引き出し、女性が輝き活躍できる組織をつくる」 |

- 女性活躍推進がなぜ重要なのかを誰もが理解する。

- 体系的な女性リーダー教育を通じ、自信をもってリーダーとして成長できる仕組みをつくる。

- 女性部下への指導をどのように進めればよいかを学び身につける。

- 診断で自社の女性活躍推進の現状を把握し、課題を明らかにする。

概要

| ヒューマンラボの女性活躍推進プログラムは、大きく診断、教育、コンサルティングの3つに分かれます。 各企業のご状況やご要望は当然ながら違います。まずは、現状のヒアリングを行い、そのうえで取り組むべきアクションをご提案させていただきます。 2008年から関西学院大学「ハッピーキャリアプログラム」の立ち上げ、運営に関わってきた弊社だからこそ、確かなノウハウを自信をもってご提供できます。 |

|

カリキュラム(一部)

-

女性リーダーシップ入門(1日コース)

■オリエンテーション

■リーダーシップとは何か

■上司へのフォロワーシップ(上司補佐)

■上司へ提案をする

■部下後輩を指導する -

管理職・女性部下育成研修(1日コース)

■オリエンテーション

■女性の活躍推進がなぜ重要か

■職場における女性の行動特性を考える

■働く女性の4つのタイプ

■女性部下への指導力を高める

プログラム事例

(以下は、女性活躍推進プログラムを導入し実施した研修事例です)

◆情報システム 『一般社員とリーダー職の2層を対象とした女性活躍推進プログラム』

一般社員にはキャリアアップや働き方の動機づけを目的に、リーダー職は自分らしいリーダーシップを発見し、自信をもってキャリアアップすることを目的に実施しました。

◆メーカー 『女性リーダー育成研修』

女性リーダー候補者を対象にリーダーシップを学び、リーダーとしての自己課題を明確にし、実践へと促しました。

◆メーカー 『一般職を対象にしたキャリアデザイン研修』

これまでの自分の仕事を振り返り、強みや課題を明確にしたうえで、これからの自分のキャリアを考えデザインすることを目的に実施しました。

◆金融 『女性リーダー職を対象にフォロワーシップ研修』

上司への提案力を高めることでより良い職場を自分たちで作っていくことが、我々の役割であることを認識し、主体的な行動へと促進されました。

◆協同組合 『全女性職員を対象としたステップアッププログラム』

女性職員のスキルアップや管理職への意欲を醸成することを目的に実施。5年間を1サイクルとして、必要なビジネススキルを身につけ、管理職登用につなげました。

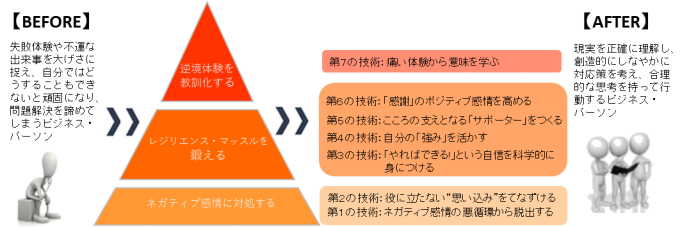

レジリエンス・トレーニング

環境変化や逆境に強い企業人を育成する研修

サービス対象者

すべての階層、職種

| 狙い |

「環境変化にしなやかに対応し、逆境をチャンスとして切り換える強い企業人を育成する」 |

- 逆境やストレス、ネガティブ感情に対応することができる力、レジリエンスについて学ぶ。

- レジリエンスは誰もが身に付けられるものであることを学ぶ。

- レジリエンスを高める具体的な方法(7つの技術)を学ぶ。

- 7つの技術が日々の職場・生活の中で実践できるものであることを学ぶ。

- カードなどのツールを使った演習やグループワークを通して、7つの技術を実際に体験する。

- 習得した7つの技術を職場において実践していくための、計画を作成する。

概要

レジリエンス・トレーニングは、「レジリエンス」「ポジティブ心理学」「認知行動療法」「PTG」の科学的な研究をもとに開発されました。7つに細分化されたレジリエンスを高めるための技術の習得と習慣化を行い、環境変化や逆境にもしなやかに適応できる強い組織をつくるビジネス・パーソンを育成するトレーニングです。

カリキュラム(一部)

■オリエンテーション

■3つの良いこと

■レジリエンスについて理解を深める

■第1の技術:ネガティブ感情の悪循環から脱出する

■第2の技術:役に立たない“思い込み”を手なずける

■第3の技術:「やればできる!」という自信を科学的に身につける

■第4の技術:自分の「強み」の把握

■第5の技術:こころの支えとなる「サポーター」をつくる

■第6の技術:「感謝」のポジティブ感情を高める

■第7の技術:痛い体験から意味を学ぶ

■まとめ

【新入社員研修 ラインナップ】

当社では目的・期待する効果に合わせ、複数の新入社員研修コンテンツをご提供しております。

お客様のご状況に合わせ実施日数・時間はご相談させていただきます。

また、オンラインでの実施も対応させていただきます。

各プログラムの詳細については、お気軽にお問い合わせください。

新入社員研修 The Emotion Quest (オンライン研修対応可・公開型研修あり)

| 狙い |

「社会情動的スキル」を高め、新入社員のオンボーディングを図る |

- 社会情動的スキルを高める! マナーやビジネス基礎スキルなどももちろん大事ですが、新入社員にとっては、より重要なものが他にあります。その一つが「社会情動的スキル」です。

- 演習を繰り返し行う実践的なプログラム! 社会情動的スキル、とりわけ感情をコントロールする手法を演習を繰り返し行いながら、体験を通じて身に付けることができるプログラムです。

社会情動的スキルとは?

「目標の達成」「他者との協働」「情動の制御」といった力を表す言葉です。知識や思考力を表す認知的スキルとの対比で非認知的スキルと呼ばれることもあります。

これまで、教育の多くは、認知的スキルを高めることに注力されてきましたが、社会的成果や経済的成果に影響を与えるのは、実は社会情動的スキルの方だという様々な研究成果が明らかになるにつれて、社会情動的スキルへの注目度が高まっています。

これから多くの困難や課題に直面しながら、それを乗り越えて成長していくことが期待される新入社員にとっても、職業人生のスタートにあたるタイミングで、社会情動的スキルを学び高めることで、より大きな効果をもたらします。

具体的には、向上心や学習意欲の強化、レジリエンスなどのポジティブ心理資本の強化、リアリティーショックの緩和などをもたらします。

当社の「The Emotion Quest」は、そんな社会情動的スキルを高めることを目的として開発した新入社員向けの研修コンテンツです。

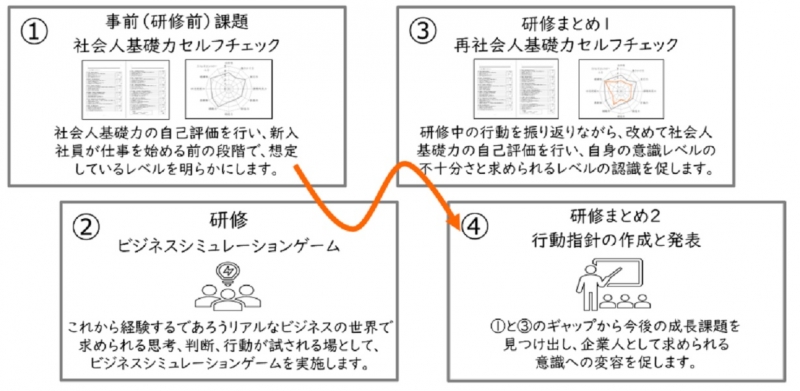

新入社員研修 フロンティア・エクスプローラー

| 狙い |

仮想ビジネスの中で不足スキルを知る! |

- 仮想ビジネスの世界に没入 受講生は、ゲームの仮想ビジネスの中で利益獲得の仕組みと必要なスキルをリアルに体感します。実際の職場に配属後、この体験が活かされます。

- ゲームで競争&熱中で「学び」を自分化 ゲームは班ごとに企業となり、すすめます。企業内で役割分担をし、他社と競争し熱中することで、学びを自分化していきます。

- 研修前後のセルフチェックとフィードバック 研修実施前の事前課題と、終了後の2回、セルフチェックとフィードバックを行います。前後のギャップから成長課題を見つけ、企業人として求められる意識変容を促します。

研修の流れ

新入社員研修 クアトロ・ビジネスミステリー (オンライン研修対応可)

| 狙い |

チームで”4つのビジネスの謎”を解明し、顧客と事業に貢献できる「真の社会人」の4つの力を手に入れる! |

- 飽きさせないロールプレゲーム型の進行 第1ステージから第4ステージまで、講師から出される一つひとつの「謎」にチームで取組み、クリアしながら次のステージに進みます。

- 事前課題で得た知識を研修の場で実践し活用 知識中心の講義や、あらかじめ用意された正解を探させる予定調和的演習は一切ありません。

- 自主的な関わりと協働がステージクリアの鍵 一人ひとりが実際の仕事と同じ「決まった答えのない課題解決」を求められ、自主的に考え、持てる力を使って取組み、チームで協働して解決することを試されます。

クアトロ・ビジネスミステリー研修プログラムがご提供する効果

●同期の相互理解が確実に、そして深く進むプログラムを実施

●インパクトのある研修の共通体験で同期全体の一体感を醸成

●会社が顧客に提供する「価値」を考え、中堅・幹部社員にインタビューする中で、会社の魅力や価値の理解を促進

●自ら情報収集・分析・意思決定し、積極的に他者に意見表明する課題を与えることで自律性を喚起

●人が働く場面でどんなことにモチベーションを感じるかを深掘りする中で自身の主体的な組織貢献の方向性のタネを発見

新入社員研修 基本コース (オンライン研修対応可)

| 狙い |

ビジネスマインド、ビジネススキル、レジリエンスを身につけ、「仕事適応」「職場適応」を促進させる |

- 【ビジネスマインド】学生から社会人(企業人)としての意識を切り換え、社会人としてふさわしい姿勢をつくる。

- 【ビジネススキル】成果を上げるためにも必要な仕事に向かう基本行動とスキルを身につける。

- 【レジリエンス】環境変化に対応し、落ち込んだときにも自身で立ち直り、粘り強く仕事に立ち向かう方法を学び、「自律協働型社員」として成長するためのベースをつくる。

‟企業人意識の確立”‟ビジネスマナーとビジネススキルの習得”多くの新入社員研修はこの2つを目的として実施されています。当社の新入社員研修は、それに加えて「適応」という概念を打ち出していることが大きな特徴です。「適応」とはリアリティ・ショックを乗り越え、将来のコア人材として育っていくために欠かすことができない要素です。

研修の進め方

職場の再現 ~仕事の厳しさを模擬体験する

講師と受講者(お客様意識)ではなく、上司と部下の関係で 「仕事」をしながら職場でのあり方、仕事の仕方を身につける。

レジリエンスを鍛え、困難を乗り越える力を培う

なぜ乗り越えられたのかを振り返り、感情コントロール、基本の重要さ、考えることや協働の楽しさ、小さな自信の積み重ねを体験し、レジリエンスを鍛える。

カリキュラム(一部)3日コース

-

1日目

■オリエンテーション

■研修の目的

■所属任命(チーム結成)

■何のために働くか

<STEP1>職場適応

■企業とはどういうところか

■人間関係づくりの第一歩

■挨拶テスト -

2日目

■目標設定

<STEP2>仕事適応

■ケーススタディ 「仕事の進め方」

■仕事の基本とPDCAサイクル

■仕事とコミュニケーション

■指示の受け方と報連相 -

3日目

■目標設定

■チームワークで仕事の成果を

高める

<STEP3>レジリエンス

■レジリエンスとは

■チーム成果の確認

■目標設定

■まとめ

お問い合わせは下記のフォームから送信下さい。後日ご連絡いたします。

回答には2~3日のお時間をいただく場合がございます。お急ぎの方は、お電話にてお願いいたします。

お気軽に、お問い合わせ下さい。

当社プライバシーポリシーをご確認・同意のうえ、フォームを送信ください。

このページからログイン・ログアウトができます。

送信が完了しました。

ありがとうございます。

お送りいただいた内容を確認し、後ほど返信させていただきます。

ログインが完了しました。

Corporate slogan

人と組織の存在価値を高める人間主義企業

Management philosophy

|

経営活動を通じ広く、社会、顧客に貢献するとともに堅実経営を貫き、利益を社会、顧客、社員に還元する ― 企業の社会的使命 |

|

自由闊達な風土と全員参画の経営を進め、一人ひとりが豊かさと誇りを実感できる環境をつくり、社員の自己実現を支援する ― 会社の果たすべき使命 |

|

プロ意識と弛まぬ自己啓発で能力の開拓に努め、個性を発揮し、より高い付加価値を創造する ― 社員の果たすべき使命 |

|

社員の成長と会社の発展を判断基準とし、日々挑戦による事業の拡大と創造をめざす ― 会社の将来像 |

Top message

|

人類の誕生は今から50万年、100万年の過去に遡るという かけがえのない地球と人 人は自らの使命を自覚したとき、その能力を最大限に発揮できるという 人の使命―それは価値の創造 人は誰しも自らの想いを実現するためにこの世に誕生してきたという 私たちが実現したいのは 人と組織の共生を目指し これこそが、私たちヒューマンラボの信念である |

|

Corporate information

| 会社名 | 株式会社ヒューマンラボ (Humanlabo corporation) |

|---|---|

| 所在地 | 大阪市北区梅田2丁目5-6 桜橋八千代ビル10階 |

| TEL | 06-6131-8703 |

| FAX | 06-6131-8058 |

| 代表者 | 代表取締役社長 瓜生 稔 |

| 設立年 | 1996年2月1日 |

| 資本金 | 1,400万円 |

| 事業内容 | 人材開発やキャリア開発のための教育・研修の実施 人材開発のための制度・システムの策定と運用サポート 組織風土改革の支援 組織集団に対する調査・分析 学生に対するキャリアサポート メンタルヘルス事業 上記にかかわる書籍や教材開発とその販売 |

Access

Purpose

人と組織に働きがいを創造する

Service Concept株式会社ヒューマンラボのサービス・自律協働型人材®の育成支援 ・マイスタイル・リーダーシップの開発支援 ・ポジティブ組織の開発支援 |

|

自律協働型人材®の育成支援

自律協働型人材とは“環境変化を察知し、自らやるべきことを見出し、目標を設定して、その達成に向けて実行する人。その際、周りの人を巻きこみ、協力者にしていける人”と定義づけた、私たちが設立以来標榜してきた人材像です。

AIに代表されるテクノロジーが、人の見えないビジネスシーンを生み出そうとしている今、自律と協働こそが、人がビジネスシーンに存在し続けられる理由だと私たちは考えます。私たちは、感情、マインド、スキルの3つの視点から自律協働型人材を育成するサービスを提供します。

マイスタイル・リーダーシップの開発支援

誰にも正解がわからない時代、これまでの成功体験が通用しない時代に、人を動かす原動力となるのはリーダーシップです。過去は上位者であることが、マネジメントの条件でしたが、今やリーダーシップなきマネジメントは通用しません。

よく誤解されていますが、リーダーシップは一部のカリスマだけが持ち得る特性ではありません。長年に渡る研究を経た最新のリーダーシップ理論は、多様なリーダーシップのあり方を認めています。牽引者としてのリーダーシップもあれば、支援者としてのリーダーシップも存在します。私たちは、人間性と自分らしさを軸としたリーダーシップ、マイスタイル・リーダーシップを提唱し、マイスタイル・リーダーシップを開発するためのサービスを提供します。

ポジティブ組織の開発支援

「成功が幸福をもたらすのではなく、幸福が成功をもたらす」幸福と成功について、従来の価値観からの転換を世に広めたのはショーン・エイカー氏の『幸福と成功の意外な関係』です。私たちは、100%この考えに同意しています。そして、この考えは個人だけでなく企業組織においても同様だと信じています。少なくとも、成功に‟持続的な”という言葉を付け加えたい場合には、幸福を感じられる組織でなければなりません。

私たちの組織開発モデルでは、持続的な成功は、従業員のエンゲージメントと幸福によってもたらされます。そして、そのような組織を私たちはポジティブ組織とよんでいます。

私たちはポジティブ組織をつくるための研修、ワークショップ、コンサルティング、診断と様々なサービスを提供しています。